María Elena Pombo (Fragmentario): Entre materialidades y afectos.

Por Alejandro Múnera Ramírez/Sin Borde Podcast

Imágenes cortesía de María Elena Pombo (Fragmentario)

Alejandro Múnera: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Borde Podcast, el proyecto que busca conversar con artistas latinoamericanos en la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos con nosotros a María Elena Pombo, artista venezolana que desarrolla su trabajo desde Nueva York. Estamos con ella en su estudio, ubicado en Brooklyn. María Elena es profesora en Parsons School of Design, donde enseña y desarrolla planes de estudio centrados en la investigación y la experimentación… María Elena, bienvenida.

María Elena Pombo: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá contigo.

Alejandro Múnera: Me gusta comenzar las charlas conociendo un poco cuál fue la entrada al mundo del arte. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por este camino?

María Elena Pombo: Fue un poco por error. Ni siquiera estudié artes. Tengo unos amigos en el sur de Italia que tienen un festival de cine, La Guarimba. Siempre me gustó el cine; crecí en Venezuela yendo al cine todo el tiempo o viendo películas en casa. En 2015 yo trabajaba en Nueva York como diseñadora de moda corporativa y ese año fui por primera vez a ese festival.

Los festivales de cine proyectan películas, pero también ofrecen talleres que no necesariamente están relacionados con el cine. En ese caso había uno de danza folclórica dirigido por jóvenes locales, muy conectados con su territorio. Ese festival era pequeño, muy humano, con una energía increíble. Me sentí tan agradecida que empecé a pensar qué podía hacer al año siguiente para regresar y aportar algo.

En esa región, la gente siente un gran orgullo por sus vegetales. La estrella del lugar es la cebolla rosa de Tropea. Todos te la ofrecen como un tesoro y te dicen: “Pruébala, es tan dulce que parece un tomate”. En ese momento yo llevaba dos años investigando tintes naturales, y una de las plantas que usaba era precisamente la piel de cebolla. Les propuse hacer un taller donde enseñaría a teñir telas con pieles de cebolla, una forma de conectar con el territorio y honrar algo que ellos valoraban.

Ellos me respondieron: “Haz una propuesta y aplicamos a un grant para invitarte como residente”. Yo no sabía lo que era un grant ni una residencia. Pensaba que iría en mis vacaciones y ya. Pero escribí una propuesta sobre la conexión con el territorio y la historia de los tintes naturales. Aplicaron, ganaron el grant y cubrieron mi estadía y materiales. Sin saberlo, fue mi primera residencia y mi primer grant.

Esa experiencia marcó un inicio para mí. Siempre ha sido muy importante que mi trabajo esté relacionado con el lugar donde se muestra o se crea. Me cuesta hacer obra sin contexto. Necesito una razón, un vínculo con el territorio y la comunidad.

Alejandro Múnera: ¿Y esa experiencia también coincidió con la llegada de comunidades migrantes a Italia?

María Elena Pombo: Sí. En esos años comenzaba la crisis migratoria en Europa, especialmente en Sicilia, y muchos migrantes africanos estaban siendo reubicados en pueblos pequeños. El festival tenía además una asociación cultural que organizaba actividades para integrar a esas comunidades. Por ejemplo, crearon una biblioteca dentro del centro de refugiados.

En mi taller participaron cineastas, vecinos del pueblo y jóvenes migrantes. Uno de ellos, Henry, había llegado de Nigeria, donde era diseñador de moda. En Italia trabajaba en los campos de cebolla. Después del taller empezó a teñir ropa con piel de cebolla y al año siguiente codirigimos el taller juntos. Además de teñir telas, hicimos una instalación en el parque. Yo no sabía lo que era una instalación ni “arte social”; simplemente sentía que tenía sentido hacerlo allí, con esas personas.

Esa experiencia fue mi génesis. Aprendí a hacer cosas que tuvieran sentido con el sitio y con la gente. Entendí que el arte puede ser una forma de crecer colectivamente.

Alejandro Múnera: Esa relación con el contexto se mantiene hasta hoy. ¿Cómo influye Nueva York en tu práctica?

María Elena Pombo: Muchísimo. Me ha transformado. Cuando empecé con los tintes naturales, pensaba que debía vivir en el campo, pero entendí que mis suministros podían estar en la ciudad. Aquí mis árboles son los restaurantes y supermercados. En lugar de recolectar plantas, recojo pieles de cebolla o semillas de aguacate. Aunque el aguacate no es local, su semilla sí lo es para mí: aparece en la cocina de los neoyorquinos. Es casi como si el polinizador fuera la persona que se comió el aguacate.

Eso crea cadenas de intercambio muy distintas. Al principio me daba timidez pedir restos de vegetales en restaurantes, pero esa práctica me ayudó a salir de mi caparazón y a conocer gente. En 2017, buscando pieles de cebolla en un supermercado, conocí a una periodista del New York Times que después escribió sobre mi trabajo. Eso no habría pasado si no estuviera haciendo algo tan poco común.

Más allá de los materiales, he desarrollado proyectos de arte público, con talleres mecánicos o fábricas de concreto, colaborando con trabajadores locales, son una parte de mi práctica que no siempre muestro, pero son fundamentales.

Ahora estoy en una residencia en Ridgewood, Woodward Residency, que más que un espacio físico ofrece comunidad. Estoy aprovechando para organizar todo el archivo de mi trabajo hecho aquí.

Creo que es fácil reconocer mis proyectos sobre Venezuela o Latinoamérica, pero no hablo tanto de lo que significa vivir acá. Y, sin embargo, eso está profundamente enraizado en mi práctica: desde los materiales que recojo hasta cómo me muevo por la ciudad. Yo solía correr maratones, y esa experiencia física también define mi relación con el espacio urbano. Es imposible que la ciudad no te influencie.

Alejandro Múnera: Tu trabajo también se cruza con tu formación como ingeniera.

María Elena Pombo: Sí. No aprendí las reglas del arte desde la academia, y creo que eso me permite pensar las experiencias de otra forma. A veces pruebo ideas conversando con amigos o familiares: les cuento mis proyectos por teléfono o mensajes. Siempre pienso cómo explicárselos a mi abuela, a mis padres o a mis amigos ingenieros.

El público especializado puede ver mis proyectos en clave de práctica social o instalación, pero otros los leen desde lo cotidiano. Muchos amigos me dicen que pienso de forma global, no desde las categorías, y creo que es por eso.

Con el tiempo aprendí a traducir lo que hago para las aplicaciones o residencias, a definir si algo es instalación o escultura, aunque en realidad mi trabajo no se deja encasillar.

Alejandro Múnera: Hablemos del aguacate, que atraviesa tu obra.

María Elena Pombo: Sí, el aguacate llegó en paralelo con la cebolla. Mis padres compraron una casa en Caracas cuando yo tenía diecisiete años. Tenía muchos árboles, pero el más abundante era el de aguacate. Daban frutos enormes y no podíamos comerlos todos, así que se volvió una especie de danza comunitaria: siempre llevábamos bolsas de aguacates a donde fuéramos.

Cuando mis padres tuvieron que emigrar, yo me quedé en esa casa. Cada vez que veía un aguacate en el supermercado, me removía algo. Era una fruta cargada de memoria. Cuando descubrí que se podía teñir telas con la semilla, sentí que algo se abría: podía hablar de Venezuela sin recurrir a símbolos obvios.

Luego entendí que mi relación con la naturaleza no era rural ni romántica, sino urbana. Crecí en la ciudad, mi vínculo con las plantas es procesado, mediado por la industria y el consumo. Y eso también es parte de mi identidad.

Alejandro Múnera: Y luego vino el petróleo.

María Elena Pombo: Sí. En 2020 mi tío, que vive en Cabimas, donde nació la industria petrolera venezolana, me mandó un video mostrando un bidón de crudo. Me decía que iba a fabricar su propia gasolina. Me asusté, era peligroso, pero él me dijo: “Te dejo ese material a ti, para que hagas algo con eso. Tú haces cosas raras con materiales naturales; haz algo con este también”.

Me impresionó su intuición. Él entendió que el petróleo también es un material natural, parte de la misma tierra.

Cuando volví a Venezuela lo vi de nuevo. Es viscoso, oscuro, pesado. Empecé a pensarlo como materia viva. La primera pieza que hice con petróleo se mostró en el Museo del Bronx. Era simbólico, porque Venezuela había tenido una relación histórica con esa comunidad a través de CITGO. Me interesa el petróleo no solo como energía o crisis, sino como tejido social. Los materiales siempre dicen más de lo que yo pueda explicar.

Alejandro Múnera: ¿Cómo impactó la migración en tu vida y tu trabajo?

María Elena Pombo:Si no hubiera migrado, probablemente nunca habría sido artista.

Estudié ingeniería por razones prácticas. Crecí en un país inestable, con golpes de Estado, protestas, caos político. Para mí era evidente que debía buscar una salida. Pensaba que estudiar ingeniería me daría esa posibilidad.

Pasé un año en Francia y ahí entendí que no era necesario ser ingeniera para vivir fuera. Cuando vine a Nueva York estudié moda, trabajé y poco a poco llegué al arte.

Vivir fuera me obligó a preguntarme qué significa ser venezolana. Esa pregunta rara vez te la haces cuando estás allí. La distancia transforma todo: la nostalgia, el recuerdo, incluso el sentido de pertenencia.

Alejandro Múnera: De esa reflexión nace La reentrada.

María Elena Pombo: Sí. La reentrada parte de la palabra francesa rentrée, el regreso a la vida después del verano. Pensé en cómo sería mi regreso a Venezuela: qué cosas llevaría, cómo me transformó el exilio.

A partir de eso imaginé una economía basada en la semilla del aguacate para una Venezuela post-petróleo y post-diáspora. Un país reconstruido con nuevos materiales: carros que funcionan con aceite de aguacate, ladrillos, plásticos, electricidad generada por esa semilla. Es una ficción esperanzadora, pero también un manifiesto.

Mi reentrada ideal sería una escuela al aire libre en Falcón, un lugar con desierto y mar, donde se crucen territorio y aprendizaje.

Alejandro Múnera: Y tu nueva exposición en Caracas continúa ese camino.

María Elena Pombo: Sí, se llama To Taima o no to Taima. “Taima” viene del inglés time out; es lo que decimos los niños en Venezuela cuando queremos pausar el juego.

Un día, hablando con mis padres, alguien dijo: “Todos los migrantes estamos en una taima de vida”. Y me pareció exacto. Cuando migras, muchas decisiones quedan en pausa: si compras una casa, si regresas, si te quedas.

El proyecto comenzó en 2018, cuando pedí a amigos venezolanos que me enviaran agua de donde vivían. Usaba esas aguas para teñir con semilla de aguacate, y el color variaba según las propiedades del agua. Era una metáfora: todos somos semillas que flotan en aguas distintas.

Por mucho tiempo el proyecto me abrumó. Recibí tantas muestras que me sentía rodeada de botellas llenas de memoria. Después, con La reentrada, busqué una mirada más optimista. Ahora puedo volver a esa parte más reflexiva, trabajando con hilos de algas y materiales que cambian con el tiempo. Esa mutabilidad representa nuestra condición migrante: siempre en tránsito.

Alejandro Múnera: Eres artista y profesora. ¿Cómo equilibras esas dos vidas?

María Elena Pombo: Con esfuerzo, pero también con amor. En 2017 dejé mi trabajo fijo en moda para dedicarme al arte, aunque seguí haciendo freelance. Eso me permitió financiar mis proyectos sin depender del mercado.

He trabajado con marcas como Inditex, Calvin Klein, Bonobos, Coach, desarrollando colores a base de plantas y dando talleres. También en el Jardín Botánico de Brooklyn y el del Bronx.

En Parsons enseño desde hace varios años. Mis clases giran en torno a la experimentación y la investigación material. Ver cómo mis estudiantes piensan el mundo me renueva. Enseñar me recuerda que el arte es un espacio colectivo, no un monólogo.

Alejandro Múnera: El año pasado tu obra fue adquirida por el Art Institute of Chicago. ¿Qué significó para ti?

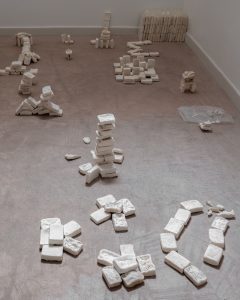

María Elena Pombo: Fue muy especial. Compraron varias piezas: ladrillos hechos con semilla de aguacate, un video y una obra conceptual llamada Bibliografía de La reentrada, una pared de recortes, fotos y documentos sobre la diáspora venezolana.

También adquirieron un reloj que funciona con energía de aceite de aguacate. Fue un proceso de aprendizaje: entender cómo traducir obras tan poco convencionales al lenguaje del mercado.

Ahora trabajo con dos galerías, Sorondo Projects en Barcelona y ABRA en Caracas, que muestran mi obra sin querer simplificarla. No buscan hacer una versión “digerida” del trabajo, sino pensarlo institucionalmente. Vender obra me da tiempo, pero también valoro la independencia que me da la docencia. Esa libertad es vital.

Alejandro Múnera: Y recientemente participaste en Zona Maco con la serie Tejiendo el petróleo.

María Elena Pombo: Sí, fue mi primera feria de arte. Fui con Sorondo Projects, en la sección Ejes, curada por Bernardo Mosqueira. Presenté piezas de la serie Tejiendo el petróleo, hechas mezclando crudo con biopolímeros de algas. Es una contradicción: una receta pensada para reemplazar el petróleo, pero en la que yo lo reincorporo. No como burla ecológica, sino para pensar el material que ha tejido nuestra sociedad.

Mi tío me propuso usar redes de pescadores y terminé haciéndolo con él y mi familia. Las piezas llevan sus nombres: mis tíos, mi abuela, mis primos. Es una obra sobre la materia y el afecto.

En México la reacción fue diversa. Algunas personas se sintieron identificadas; otras se incomodaban al ver el material. Me interesa esa tensión. Lo más bonito fue reencontrarme con colegas y amigos de distintas ferias. Sentí que, después de años, tengo mi comunidad: una red de artistas que se apoyan y crecen juntos.

Alejandro Múnera: La comunidad es fundamental, ¿no?

María Elena Pombo: Sí. Antes me daba ansiedad ir a inauguraciones. Pero cuando vas a ver las exposiciones de tus amigos, cambia todo: se vuelve afectivo, cercano.

A mí me interesa el contexto, las historias detrás de las obras. El arte siempre ha sido contextual, solo que ahora lo reconocemos y lo hablamos más. Y me encanta que así sea.

Alejandro Múnera: María Elena, muchas gracias por esta conversación. Sin Borde busca justamente eso: tejer historias y puentes entre artistas latinoamericanos en Nueva York.

María Elena Pombo: Gracias a ti por invitarme. Me encantó conversar y me emociona ver cómo este proyecto sigue.