CaleidosCorpo: fragmentos de un cuerpo migrante (entrevista)

Por Alejandro Múnera Ramírez | Sin Borde Podcast

En este episodio de Sin Borde Podcast conversamos con Laura OsCam, artista y educadora colombiana radicada en Nueva York. Su obra articula textiles, fibras, collage y objetos reutilizados para explorar temas como la identidad, el cuerpo, la migración y la memoria afectiva. A través de una mirada crítico-afectiva, OsCam reivindica las formas tradicionales de hacer como un gesto contemporáneo de resistencia y reconocimiento.

Alejandro Múnera (AM): Bienvenida, Laura. Empecemos por el inicio: ¿cuándo empezaste a interesarte por el arte y la educación?

Laura Oscam (LO): Desde pequeña sentía una necesidad constante de expresarme. Mi mamá, al ver que rayaba todas las paredes de la casa, me regaló una para que hiciera lo que quisiera. Fue un gesto liberador. Ya en el colegio, tuve una profesora de arte que no me inspiraba en absoluto. Un día, al responder una pregunta, me dijo: “¿Usted ha ido al museo Rayo? No. Entonces no sabe nada”. Ese momento fue revelador: comprendí que no quería hacer las cosas como me decían que debían hacerse. Esa rebeldía fue el germen de mi camino en el arte.

AM: ¿Cómo viviste el contraste entre la formación en artes que tuviste en Colombia y tu experiencia en Estados Unidos?

LO: En Colombia tuve una formación clásica, eurocentrista. Aunque disfruté la pintura y la ilustración, sentía una desconexión entre lo que estudiaba y mi realidad. Cuando llegué a Nueva York, fue como abrir una ventana: el arte está en todas partes, en la calle, en la forma de vestir. Aquí, ser artista es vivir el arte. Me conecté de nuevo conmigo, con mis gustos, con mi identidad. La comunidad artística aquí me hizo ver que no había una sola manera de hacer arte, y eso fue transformador.

AM: Tu trabajo tiene una relación muy directa con los materiales, especialmente con los textiles. ¿Cómo surge esa fascinación?

LO: Nací en Cartago, Colombia, un pueblo de bordadores. Crecí viendo a mi madre, tías y primas bordar. Cuando quería dinero en vacaciones, mi tía me daba trabajo bordando. Conozco muchas técnicas. También está presente la idea de reutilizar: heredé vestidos de mi mamá y los transformábamos. Esa relación afectiva con la ropa, con las telas, se trasladó a mi práctica artística.

Ya en Nueva York, trabajé como asistente de una diseñadora de modas que había participado en Project Runway. Allí entendí que la forma en que nos vestimos es también una declaración. Empecé a usar prendas donadas o de tiendas de segunda, y desarrollé una serie de piezas textiles a partir de la técnica del quilting, que para mí es como un collage de telas, una reconstrucción de pieles, de memorias, de hogares.

AM: Justamente sobre el hogar y la migración, hay una línea muy potente en tu trabajo que toca esos temas. ¿Cómo se manifiestan en tu obra?

LO: Cuando llegué a Nueva York, me mudé muchas veces y durante años toda mi vida estuvo guardada en una unidad de almacenamiento. Me di cuenta de que ya no era la misma persona que había llegado. Las prendas que guardaba ya no me representaban. Fue un momento de ruptura: si ya no soy esa persona, ¿quién soy ahora? Eso me llevó a construir casas de tela, hechas con retazos. Inspiradas por niños migrantes con quienes trabajé en escuelas, para quienes el hogar es algo móvil, algo que se reinventa cada día.

AM: ¿Cómo se relaciona todo esto con tu labor educativa?

LO: Trabajo como artista educadora en el Guggenheim Museum. Es una experiencia muy enriquecedora. Diseñamos programas pedagógicos basados en las exposiciones actuales del museo, adaptados para niños. Esto me ha permitido conectar mi práctica con los contextos contemporáneos, entender el arte como una herramienta de empatía, de escucha, de reflexión crítica. Enseñar y crear son procesos que se alimentan mutuamente. No podría hacer una sin la otra.

AM: En tu obra también está presente la crítica a los estándares de belleza y la relación con el cuerpo. Cuéntanos sobre eso.

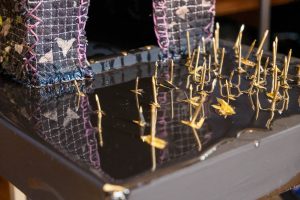

LO: En mi proyecto de grado, Hibridación estandarizada, critico los modelos de belleza impuestos por la cultura del narcotráfico en Colombia. Crecí viendo a muchas compañeras de mi colegio operarse como regalo de cumpleaños. Me impactó profundamente. Empecé a crear híbridos corporales, inspirados en rostros modificados por cirugías fallidas, y desarrollé una serie de collages digitales que llamé CaleidosCorpo. Aún hoy, trabajo con esas imágenes, cosiendo sobre ellas, reconfigurándolas. El cuerpo en mi obra es un territorio de poder, de cambio, de empoderamiento.

AM: ¿Sientes que tu trabajo se está acercando al performance?

LO: Sí, absolutamente. Estoy desarrollando una instalación textil con doce casas que representan las doce horas del día como momentos de vida. Cada casa tendrá un componente performático vinculado al cuerpo, al movimiento, a la experiencia. En mi obra, el textil, el cuerpo y la memoria están profundamente entrelazados. No los puedo separar.

AM: Para cerrar, ¿qué proyectos vienen para ti?

LO: Quiero seguir desarrollando CaleidosCorpo, ampliarlo, mostrarlo en más espacios. Seguir educando, tanto dentro como fuera de los museos. Creo que la educación artística debe estar al alcance de todxs, no ser solo una experiencia de las élites. Mi objetivo es seguir creando desde la honestidad, desde el cuerpo, desde la escucha.

AM: Gracias, Laura. Fue un placer conversar contigo y conocer más a fondo tu práctica.

LO: Gracias a ti. Me alegra mucho que nuestros caminos se hayan vuelto a cruzar en este espacio.