La más reciente serie de Aimée Joaristi, artista cubana afincada en Costa Rica, podría reconstruirse en secuencia reveladora como ese filme experimental de Thorsten Fleisch donde la sucesión de imágenes de rayos catódicos hiriendo la película cinematográfica exterioriza la energía invisible que resume una época.

Joaristi trabaja en series. La artista sucumbe a un tema y lo devora hasta agotar sus posibilidades. A tal efecto sirven como antecedente sus series anteriores: Mirada fractal (2013), Volver a ver (2014), Silencios y gritos (2015), Pecados y mortales (2015-2016), Tres Cruces (2018) y Manifiesto Púbico (2019). Cuando embarca en ellas no le asiste la vocación racional sino el gesto catártico; la necesidad de reconstruir la mente fragmentada por las contingencias de la existencia. Crea un viaje sináptico sobre el lienzo: marea de fluctuaciones y energías abstractas que, acaso, nos permitan desde el espacio ínfimo del cuadro la conciliación con el otro y el universo.

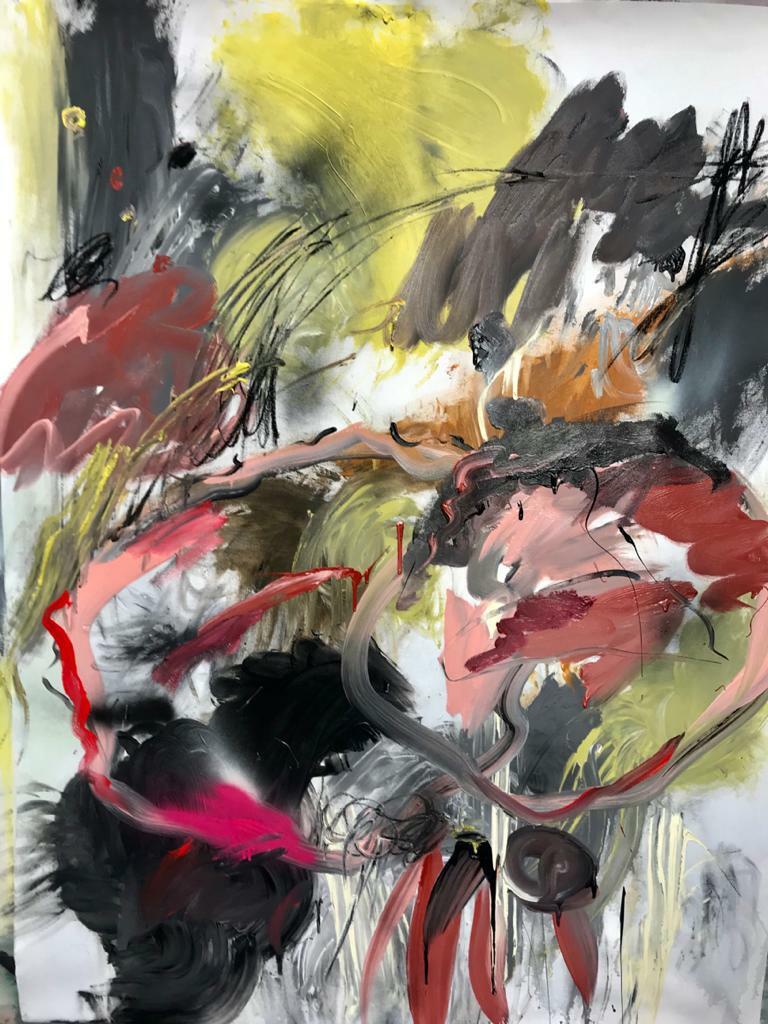

Compuesta hasta el momento por una veintena de piezas que continúa creciendo (la serie habrá de durar hasta que termine la pandemia), Jardín del cielo es por sobre todo, energía catártica pura vertida sobre el lienzo. Angustia existencial convertida en potente energía física que se desprende del gesto corporal, que involucra cada ápice muscular y se traduce en rotundo trazo pictórico que actúa como rastro y secuela que libera al cuerpo del pesado fardo de estos días.

En lo personal, el año 2020 comienza para Aimée Joaristi con un accidente que le pone de frente a la fragilidad de ese cuerpo que habitamos. Imposibilitada entonces del movimiento físico, la artista se refugia en la capacidad sanadora de la naturaleza y la meditación yoga que siempre le ha apasionado. Ambos funcionarán como sanación del cuerpo y la reconciliación con la naturaleza misma. Le sobrevendrá entonces a la tragedia personal, la tragedia colectiva de proporciones globales. La pandemia que a fines del año pasado había impactado el otro extremo del mundo, se hacía en breve global, confirmando la precariedad de una existencia hiperconectada y egocéntrica. Súbito, el estupor y la parálisis mundial nos obligaban a una desaceleración en la que, por primera vez en mucho tiempo, nos repensábamos a nosotros mismos como individuos, nación y especie.

La pandemia trajo también la subversión del carácter íntimo del padecimiento individual, convertido ahora en asunto público. La coexistencia con la posibilidad tangible de la enfermedad y la muerte, nos ha hecho, acaso, redescubrirnos en nuestra vulnerabilidad.

Es este el contexto que anima la más reciente serie de Aimée Joaristi. De profundo trasfondo espiritual y marcada por el carácter antroposófico y la exploración de conceptos binarios artificialmente escindidos que se debaten en el espacio plástico, esta serie tiene importantes puntos de contacto con la obra de Hilma Af Klint, pionera de la abstracción.

Curiosamente, las obras de Hilma Af Klint nacen de ese otro momento pivote, localizado en el cambio del siglo XIX al XX, cuando la revolución industrial trae consigo descubrimientos científicos en las áreas de la ciencia, el transporte y la comunicación, los que revolucionan la existencia humana. El otro lado oscuro del celebrado optimismo de Occidente, que marca la época, traerá consigo la primera guerra mundial y la primera pandemia. Un siglo después nos encontramos de nuevo de cara a desafíos similares: los nacionalismos extremos amenazan la coexistencia pacífica y la pandemia toca a nuestras puertas una vez más.

Jardín del cielo se alimenta entonces de esa veta espiritual inherente al humano, buscando una y otra vez la conciliación de la macro y la micro escala. Las flores que habitan cada uno de estos cuadros intervenidos en primera instancia por la voluntad entera del cuerpo, que es en definitiva el acto de ofrenda en sí, asoman a un tiempo como paisajes intergalácticos y manojos de alveolos que pujan por la vida. Cada cuadro, titulado a partir de un nombre, enfatiza el sentido siempre personal de la muerte. Así, uno tras otro –Vincent, Julie, Carmen, Caroline, Lila, Juanita, María Fernanda– van trastocando el gesto abstracto en ese drama personal que, sin embargo, no es asumido aquí a través de lo figurativo, puesto que la serie parte también de esa desgarradora paradoja: no hay sentimiento más tangible e indescriptible a un tiempo que el dolor.

La estridencia cromática de la serie marcada por colores puros y vibrantes, que estallan sobre el lienzo y la asunción del espacio pictórico como movimiento intenso de campos de color, tiene mucho del grito de las fieras de principios del siglo XX, ahora emplazado en pleno siglo XXI. Jirones de rojo bermellón, azul ultramarino, índigo, verde cobalto y amarillo de cadmio se suceden y superponen en entronizada lucha emocional.

La serie El jardín del cielo se inscribe en la vasta tradición de lo gestual. Compelida por la urgencia de la exploración catártica del yo revertida sobre el lienzo, la obra final una vez consumado el gesto, deviene reminiscencia, manifestación física de la tensión corporal y mental a la que se entrega la artista; rastro apenas del intenso proceso de creación que hace de lo procesal el centro de la obra.

En ocasiones, el pigmento es diluido empapando el lienzo como en una caricia; otras, el impasto agrede violento el lienzo. Al goteo expresivo que denota el paso implacable del tiempo –acaso, la personificación de ese momento íntimo que es la aflicción–, le sobreviene el garabateo febril y la ralladura que busca obsesiva abrirse paso a través del lienzo, como buscando, al fin, una salida.

Hay puntos de comunión esenciales con Hellen Frankensteller, Joan Mitchel y Cy Twombly. De la primera, por sobre todo, se impone ese regodeo en el deseo inmersivo y el color como cualidad emocional; de los otros dos, la imperiosidad del trazo autómata, reiterado y frenético. Los cuadros de esta serie son herederos también de las abstracciones biomorfas de Ashile Gorky. En ellos, la cadencia del elemento natural en movimiento cíclico asoma como lírica subjetiva controlada, mientras que el título nos lleva de regreso a la concreción del drama retratado.

En Jardín del cielo, la tirantez que se genera entre cada uno de estos elementos naturales –ecos de esa misma atomización, consecuencia del aislamiento forzoso, pero también concreción del dolor que es la pérdida– tiene que ser asumida como campos de tensión. Obligando al espectador al salto constante entre parte y parte, reafirmando la angustia existencial que potencia la serie, el cuadro evade ex professo el centro focal único. Un poco de ese push and full a lo Hoffman que, en el caso de Joaristi, apunta a la dispersión y angustia colectiva en la era global.

Por último, hay otro elemento vital, ese que actúa como colofón de toda la serie. Ese en el que el movimiento orbicular compulsivo del cuerpo que genera torbellinos, profundos huecos negros como pozos que nos atraen a su interior. Es este vértigo informal que, como ritournelle en perenne movimiento circular, actúa como fuerza centrípeta que nos arrastra dentro del lienzo: la principal fuerza de atracción de Jardín en el cielo.

Esas flores como vórtices, órbitas planetarias o apenas electrones descentrados e interdependientes a un tiempo, resumen la ansiedad y la zozobra de estos días. Generadores de estados de ánimos viscerales y encontrados, estos cuadros constituyen un poderoso comentario acerca de la dispersión y, también, de la armonía atroz que resume la belleza caótica que abruma y define nuestra época. Es por ello que, justo también, son ellas nuestras flores del mal.

Janet Batet