Ruby Rumié en pleno proceso creativo

(Este texto fue escrito por la autora en diciembre de 2023 y forma parte de un libro, previsto para presentarse próximamente, que documenta el proyecto “Nosotros, 172 años después”, de la artista colombiana Ruby Rumié).

Entre el estigma y la dignidad

Por Ibis Hernández Abascal

El quiebre paulatino de los límites que otrora marcaron fronteras entre las distintas disciplinas y campos del conocimiento, se presenta en las últimas décadas como uno de los rasgos más relevantes de la contemporaneidad, junto a la consecuente aparición de nuevos territorios del saber que emergen, precisamente, desde esas zonas de intersección donde confluyen o se entrecruzan los más variados repertorios de contenidos, así como tipos y metodologías del conocimiento. Sabido es que en lo que al arte concierne, la pluralidad de enfoques que la interdisciplinariedad favorece ha enriquecido no solo los estudios sobre la producción visual sino también el propio ejercicio creativo, donde la relación teoría-práctica ha llegado a alcanzar niveles elevados de complejidad. En este escenario, y con independencia de las clasificaciones que pueda otorgarse a la figura del artista según la superposición de roles por los cuales transite su actividad (curaduría, crítica, docencia, pesquisa académica, etc.), la labor investigativa, como parte del proceso de creación, ha venido adquiriendo cada vez mayor importancia.

Han transcurrido varias décadas desde que comenzaron a perder eficacia los paradigmas modernos que sostuvieron la proclamada autonomía del arte. Más allá de las búsquedas inmanentes a las cuestiones de la producción misma y al contacto íntimo con ésta, preocupaciones de otro orden han venido ensanchado la voluntad cognitiva del sujeto creador y lo han impulsado a adentrarse, al menos provisoriamente, en el universo de otras disciplinas siguiendo itinerarios inéditos y poniendo en práctica metodologías heterodoxas, con la intención de generar nuevas preguntas o ensayar otras respuestas acerca de viejos y nuevos conflictos que impactan la sociedad en cada momento.

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con sus intereses u obsesiones, el artista contemporáneo procura el acceso a las más diversas fuentes de información, dentro de las cuales el archivo ocupa un lugar esencial en todas sus modalidades y formatos. Al respecto, el investigador y escritor Jorge Blasco Gallardo destaca: “Arte y documentación han sido una pareja inevitable y muy celebrada desde los noventa. Estas prácticas artísticas han producido inteligentes metáforas que han permitido analizar el archivo desde un punto de vista diferente al de la archivística”.[1] No es de extrañar, por tanto, que el archivo se convirtiera en eje curatorial de innumerables exposiciones de arte a lo largo de las tres últimas décadas, lo cual, unido a un notable incremento en la reflexión acerca del mismo desde renovadas perspectivas epistemológicas y problematizadoras, da cuenta parcial de lo que podríamos resumir bajo el sintagma “furor de archivo” acuñado por Suely Rolnik.[2] Pero mientras muchos artistas han enfocado su análisis en aspectos relativos a la noción de archivo entendida en su sentido más abarcador, otros han dirigido su atención específicamente hacia alguno(s) de los documentos que perviven resguardados en estos depósitos; algo que no invalida la posibilidad de detectar puntos de convergencia en varios de los tópicos que sustentan la construcción de las distintas poéticas.

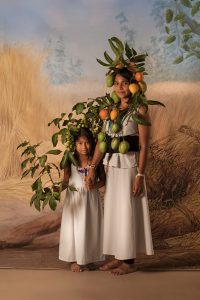

Gundiwa e hija Samy: Economista Arhuaca

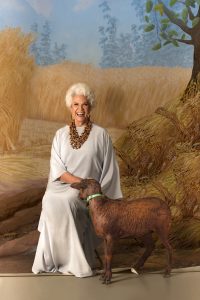

Cecilia Ailva: Cantadora – compositora

Fue justo en los archivos de la Biblioteca Nacional de Colombia, durante una amplia pesquisa encausada hacia la búsqueda y comprensión del lugar que ocupa la costa Caribe dentro del imaginario de la nación colombiana, donde la artista cartagenera Ruby Rumié se tropezó con el conjunto de láminas resultantes de la Comisión Corográfica. El historiador Efraín Sánchez explica que esta Comisión,

[…] dirigida por el geógrafo militar italiano Agustín Codazzi, fue una empresa patrocinada por el gobierno a mediados del siglo xix para hacer, por primera vez, el levantamiento sistemático y oficial de los mapas de Colombia y sus provincias, así como sus correspondientes descripciones geográficas. Láminas de vistas, paisajes y costumbres, una extensa producción botánica, informes especiales sobre mejoras materiales y relatos de las expediciones, complementan el vasto legado cartográfico y geográfico de aquella empresa[3].Es oportuno señalar que, hasta ese momento, la carencia de un mapa sobre el cual reafirmar el sentido de pertenencia a la nueva nación, unido al escaso conocimiento del paisaje físico y sociocultural (con todo lo que ello implica) de las distintas regiones, había entorpecido la construcción de un imaginario nacional con el que pudiera identificarse el sujeto neogranadino. El levantamiento de información que ofreciera el trabajo de la Comisión Corográfica se vislumbraba entonces como una importante contribución en este sentido, además de responder a propósitos relacionados con el desarrollo y la prosperidad económica. Y efectivamente: diversos autores coinciden al distinguir este cúmulo de documentos como un aporte significativo para la conformación del imaginario nacional, entendido éste “[…]como las pautas representacionales que sirven al discurso identitario de una comunidad, ligada a un territorio y a una causa común”.[4]

Al referirse en particular al acervo conformado por las 151 acuarelas – encargadas a los artistas Carmelo Fernández, Henry Price y Manuel María Paz-, el investigador Carlos Felipe Suárez apunta que “[…] la historia del arte le ha otorgado un rol paradigmático para la cimentación de la imagen de nación”, y añade:

Es realmente complejo encontrar, a partir del siglo xix, alguna investigación sobre la imagen neogranadina que no parta del reconocimiento de las estampas de la Comisión como un eje rector para sus reflexiones. Desde ‘testimonio del pasado’ a ‘espejo de la sociedad’, las acuarelas de la Comisión Corográfica han gozado de una creciente aceptación y de un arrollador interés por parte de los historiadores, los historiadores del arte, los sociólogos, antropólogos, entre otros. Pero ¿fueron las acuarelas de la Comisión Corográfica un verdadero cimiento para la formación del imaginario nacional neogranadino?[5].

No está entre los propósitos del presente texto dar respuesta a esta interrogante; otras voces autorizadas han planteado el tema desde diferentes enfoques con la requerida hondura, incluyendo la del citado autor. Interesa, sin embargo, traer a colación esta pregunta porque ha sido precisamente el hecho de constatar la ausencia del Caribe colombiano en las láminas de la Comisión[6], el detonante de algunas de las ideas que Rumié articula en Nosotros, 172 años después, toda vez que cuestiona el alcance real del conjunto de acuarelas en su condición de “[…] autorretrato colectivo y perenne de los colombianos”.[7] Es menester aclarar que el proyecto no conlleva la pretensiosa finalidad de llenar tal vacío en la iconografía histórica de la nación, sino, en todo caso, llamar la atención al respecto y asumirlo como un desafío a enfrentar desde la perspectiva del presente; como punto de partida para tratar otras preocupaciones, en cierto modo afines, sobre las cuales Rumié quiere discursar.

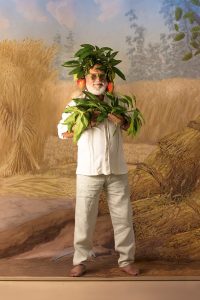

Jaquelyn Alzamora: Abogada y profesora de yoga

II

A modo de paréntesis conviene mencionar que en la trayectoria de esta artista el género del retrato ha tenido una presencia casi constante, en permanente replanteo de acuerdo con las demandas de la idea rectora de cada proyecto y bajo la voluntad de experimentar con diferentes soportes. En los inicios de su carrera, allá por los años noventa, creó una extensa galería de rostros en primer plano donde puso de manifiesto un riguroso dominio técnico del dibujo y la pintura, su competente destreza para plasmar la fisonomía del modelo dentro de los códigos del realismo, y su sensibilidad para captar aquella expresión capaz de traducir sentimientos, estados emocionales o rasgos de la personalidad del retratado. Los sujetos representados fueron, por lo general, personas de extracción humilde, habitantes de las zonas periféricas de Cartagena y otras ciudades del Caribe colombiano. En una etapa ulterior de su itinerario creativo, Rumié comenzó a explorar las posibilidades del medio fotográfico y sin abandonar el interés por la indagación plástica a través del retrato, hizo de este género un recurso discursivo por medio del cual abordar aspectos concernientes a temas controversiales y ampliamente discutidos a lo largo de las últimas décadas, tales como la cuestión de las memorias y las identidades, cuyo análisis suele cobrar renovada pertinencia en contextos específicos bajo la mirada atenta e insatisfecha del artista.

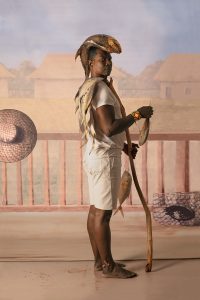

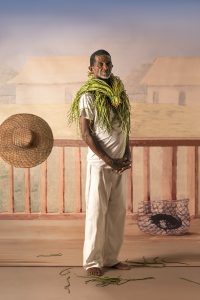

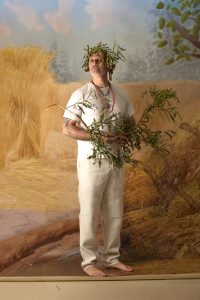

En consonancia con lo anterior, El proyecto Nosotros, 172 años después está compuesto por una centena de retratos tomados a personas procedentes de distintas áreas del Caribe colombiano, entrevistadas acerca de su predilección por alguno de los alimentos que la tierra y las aguas producen en ese enclave, antes de ser fotografiadas. Cada una de estas personas posó junto a su alimento preferido teniendo como telón de fondo la imagen de algún paisaje de las acuarelas de la Comisión, después de haber sido apropiadas e intervenidas digitalmente por Rumié y de quedar impresas en telas de gran formato.

En la estructura de estas piezas se superponen dos textos visuales: uno, en primer plano, determinado por la nueva situación que la artista construye y en el que figuran los sujetos retratados en relación con los alimentos; otro, en un plano secundario, constituido por el entorno paisajístico tomado de las láminas de la Comisión, de las cuales la artista sustrae previamente los tipos humanos decimonónicos para colocar en su lugar a pobladores actuales de la región. Aquí es de considerar la puesta en práctica de una estrategia de “intertextualidad intencional”[8] tomando en cuenta la coexistencia de ambos textos visuales en el espacio de representación, cuyo acoplamiento se resuelve en la paradoja de lo que puede tornarse a un mismo tiempo evidente y sutil. Esto se explica porque, aunque existe por parte de Rumié el propósito de connotar la existencia de una operatoria intertextual y de alcanzar un grado de fricción entre los textos que conduzca a la procurada detonación semántica, ella no apela ni a los fuertes contrastes ni a rejuegos formales “incómodos” entre fondo y figura, como tampoco se interesa en subrayar las suturas que unen la escena construida y la imagen citada. Desea, por el contrario, conservar la unidad visual y confiar a otras “formas de marcación de intertextualidad”[9] la eficacia del acto comunicativo. Es así cómo, ajena a cualquier prejuicio, hace prevalecer en las imágenes un pensamiento pictórico que pone en valor el paradigma estético, ostensible en el cuidado de la factura, el balance de color, el equilibrio en la composición, la luz como componente integrador y otros elementos legitimados dentro de la tradición clásica -no entendida como estilo histórico- del retrato y el paisaje. Luego, más allá de la coherencia prevaleciente, la dimensión intertextual queda marcada por medio de la superposición de dos repertorios simbólicos desiguales y por la diferencia existente entre las cualidades plásticas de la acuarela y la fotografía, aun cuando la primera se presenta en este caso subsumida en el procedimiento técnico de la segunda.

Otro marcador de intertextualidad no menos importante se ubica en el título, que funciona como anclaje con respecto al contenido temático y alude a la Comisión Corográfica de forma indirecta a través de una referencia temporal que apunta, por un lado y con sentido retroactivo, al año de inicio de la primera expedición de la Comisión (1850) y, por otro, hacia un presente que se identifica con el momento histórico y sociocultural en que urden su vida las personas retratadas (2022).

Ayele Agryare: Gestora Cultural

Jhon Narvaez: Actor y artista visual

III

Acerca de otras imágenes pertenecientes a tipologías análogas a las acuarelas de la Comisión, la académica y crítico de arte cubana Yolanda Wood ha dicho que “[…]constituyen un referente para el arte posterior que las asumió como patrón o polemizó con ellas para formular un nuevo concepto de valor cultural en la relación naturaleza-sociedad en las Antillas”[10]. Aunque su comentario queda circunscrito al Caribe insular, otros artistas en Latinoamérica han hecho uso eventual de tales imaginarios con estas y otras finalidades. No es de extrañar entonces que las láminas de la Comisión hayan despertado en Rumié el deseo de apropiación; ya no -como antes fue dicho- para llenar un vacío en la representación simbólica de la nación, sino como estrategia capaz de inducir al espectador a retrotraer la mirada hacia esa etapa del siglo xix en la que comenzaron a delinearse los perfiles identitarios regionales, para lo cual, en el caso de la costa Caribe, fue menor la incidencia de la imagen visual que la influencia de las ideas recogidas en los textos de algunos criollos ilustrados; ideas éstas que, asentadas en matrices intelectuales europeas con ajuste a la realidad local, sirvieron de base para la construcción progresiva de narrativas comprometidas ideológica y culturalmente con intereses geopolíticos de sectores dominantes.[11] Al aludir en particular a la posición de Francisco José de Caldas[12], el historiador colombiano Alfonso Múnera distingue la admiración que éste naturalista sintió por George Louis Leclere Conde de Buffon y la influencia que tuvieron las formulaciones del francés en sus estudios sobre la Nueva Granada. Múnera reconoce que Caldas legó, a través de sus ensayos,

[…] una de las construcciones teóricas de más profundo arraigo en el imaginario colectivo de la república: la denominación de las tierras costeras y ardientes, de regiones-fronteras, de geografías pestilentes y habitadas por seres inferiores [que] caló hondo en la nación decimonónica y fortaleció el discurso hegemónico andino.[13]En un controvertido texto redactado en 1808, Caldas ofrece argumentos en aras de sustentar lo que había expresado en un discurso anterior acerca del “[…] influjo del clima y de los alimentos sobre la constitución física del hombre, su carácter, sus virtudes y sus vicios”.[14] Organiza ese análisis a partir de tópicos tales como “Frío y calor”, “Presión atmósferica”, “Carga eléctrica”, “Montañas”, “Vientos”, “Ríos”, “Selvas”, “Lluvias” y “Alimentos” en relación con diversas regiones geográficas del planeta, pero con énfasis en zonas climáticas propias de las “tierras altas” y “tierras bajas” de la Nueva Granada, mientras pone en claro el propósito de su disquisición: “[…] si hacemos notar las diferencias en el carácter, en los gustos, en las pasiones de los habitantes de los climas ardientes y del que vive sobre los Andes; si formamos en general el cuadro de estas diferentes temperaturas, y del hombre que las habita, habremos llenado nuestro objeto”[15]. Así, cuando dirige su enfoque hacia el habitante de las costas, por un lado, y hacia “el indio y demás castas de Cordillera” por otro, pondera en sus descripciones los “principios de moral y de justicia, y las costumbres moderadas y ocupaciones tranquilas” de este último, en contraste con “el carácter sanguinario y feroz del mulato de la costa”. Para cerrar esta comparación plantea que “Las castas todas han cedido a la influencia del clima, y el morador de nuestra Cordillera se distingue del que está a sus pies por caracteres brillantes y decididos”.[16]

Considerado así, y dada la lamentable supervivencia de las representaciones sociales derivadas de esta línea de pensamiento, es comprensible que al yuxtaponer en un mismo escenario imágenes paisajísticas del siglo xix y retratos tomados en la tercera década del siglo xxi, Rumié persiga trazar una línea temporal que vincule aquella etapa de la historia en la que ya venían conformándose estereotipos culturales negativos sobre los habitantes del Caribe colombiano, con un presente en el que aún perviven naturalizados hasta cierto punto no pocos de esos estigmas. Nosotros, 172 años después se inserta en la batalla por desmantelar la jerarquización sociocultural establecida a partir de la construcción de una identidad descalificadora para con la Costa y “el costeño”, y lo hace llamando la atención sobre alimentos asociados con el consumo regional. Y es que, entre los múltiples ingredientes considerados por algunas de aquellas teorías que intervinieron en la articulación gradual de un pensamiento discriminatorio y racista, el alimento aparece como factor influyente en el espíritu y la moral. Ya en 1792 Pedro Fermín de Vargas[17] afirmaba:

La facilidad con que se mantienen las gentes de las tierras cálidas del Virreinato las hace del todo indolentes y perezosas. El maíz, el plátano, la carne o el pescado lo encuentran alrededor de sus habitaciones sin trabajo alguno […]. Así se entregan a una ociosidad sin límites. Este espectáculo es más común en todo lo que baila el río de la Magdalena y costas del mar. Entre estas gentes no hay, pues, principio alguno moral, ni físico, que les haga impresión sobre el miserable estado en que viven.[18]

Judy Hazbum: Diseñadora de modas

Caldas, por su parte, escribiría unos años después: “Si el clima hace impresiones sobre los seres vivientes, los alimentos las hacen más profundas”[19]. En la explicación acerca de lo que define como “el influjo de los alimentos”, se refiere a “[…] las materias que el hombre saca del reyno animal y vegetal, unidas a las bebidas ardientes o deliciosas, la facilidad o lentitud de asimilarlas por la digestión, los buenos o malos humores que producen, y, en fin, todo lo que puede perfeccionar o degradar, disminuir o aumentar el animal”.[20]

En rechazo a tales consideraciones, cuando Rumié indaga en las entrevistas acerca del gusto prevaleciente por alimentos que han sido identificados con el clima y la cultura alimentaria del Caribe colombiano, su interés radica en desafiar y subvertir la carga significativa que ha comportado la idea de su disponibilidad y consumo en el devenir de aquellas narrativas prejuiciosas que dieron lugar a estigmas socioculturales aún vigentes, para celebrar, en cambio, las bondades de la naturaleza en esa geografía y dar valor a la memoria y a la dignidad de sus pobladores. No es por tanto un fin hedonista el que inspira en primera instancia la realización de este proyecto, ni siquiera porque en la mayoría de las imágenes las frutas, verduras, hortalizas, cereales, semillas, peces y otros frutos del mar aparecen formando parte de los accesorios y tocados que adornan los cuerpos, como tampoco, por la insistencia de la artista en mantener el rigor técnico garante de las cualidades plásticas que han caracterizado su trabajo en el empeño de capturar los rasgos determinantes de la belleza exterior e interior que distingue en sus retratados.

En un texto de la autoría de Rodrigo Alonso sobre el proyecto Lugar común concebido por Rumié junto a la artista franco-americana Justine Graham entre 2009 y 2012, el crítico y curador argentino se refería a cómo el retrato burgués y el antropológico -ubicados por mucho tiempo en las antípodas de este género- “[…] han matizado los contrastes creando instancias de cruce, construyendo visualidades paródicas o alternativas, e incluso, cuestionado la autoridad de toda representación […]”[21]. Situada justo en ese espacio donde confluyen ambas tradiciones de la retratística, Rumié proyecta ideo-estéticamente el proyecto “Nosotros, 172 años después”. Regresa así a la pesquisa de campo presente en trabajos anteriores y acopia durante las entrevistas los datos que pone a relieve en la construcción de cada escena; recurre a la repetición en cuanto al encuadre, al tipo de escenario, al color de la vestimenta y a la yuxtaposición cuerpo-alimento, para generar una pauta visual común a todas las imágenes que lejos de lo que pudiera pensarse, no tiende a homogeneizar sino a resaltar lo disímil dentro del conjunto de personas retratadas. Le interesa destacar una vez más la diversidad étnica que ha prevalecido en esa zona del Caribe, a pesar de las expectativas asociadas a la política de blanqueamiento imperante en varios territorios del continente americano bajo la cobertura de algunas derivas de la ideología del mestizaje.[22]

María Eugenia Castro: Directora del Museo de arte moderno de Barranquilla y gestora Cultural

María Rosa Barrios: Presentadora y bailarina

Aunque las entrevistas y los contenidos revelados a lo largo de las mismas constituyen pilares fundamentales de este proyecto, Nosotros, 172 años después no comporta en su estructura todo el espectro de características que define a las llamadas prácticas colaborativas. El intercambio sostenido con los entrevistados potencia, antes bien, la inspiración de una propuesta formal y no la acción directa sobre el territorio o la puesta en marcha de operatorias encaminadas a incidir activamente en el tejido social. Esto no excluye, sin embargo, el compromiso ético por parte de la artista ni un determinado grado de participación por parte de los involucrados: amas de casa, practicantes de distintos oficios, vendedores ambulantes, funcionarios, intelectuales, gestores y creadores, reactivan durante la conversación fragmentos de una memoria personal que desafía la homogeneidad de los relatos descalificadores y nutre al mismo tiempo la memoria cultural local. Durante estos diálogos, el pensamiento vuela hacia la mesa familiar, la cocina de la abuela, el árbol del patio en la casa de la infancia, el sembrado de maíz, o la playa cercana…; espacios homólogos a aquellos que, al decir de Abril Trigo,

[…] Están vivos, nos hablan, porque tienen un cogollo afectivo […]. En ellos se localiza la pasión, la acción, la vida. El tiempo. La casa en la memoria y la memoria como casa de que habla Bachelard, nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo, esa región lejana donde la memoria y la imaginación permanecen asociadas y donde prima el espacio […] Esto puede ser una casa, una calle o un barrio, un rostro o un objeto, un sabor o un aroma, sin duda una voz.[23]Hace poco más de dos décadas, Jesús Martín Barbero señalaba que

[…] la decisiva pregunta acerca de cómo articular una historia nacional a partir de la diversidad de memorias que la constituyen y la desgarran, pasa hoy por una radical redefinición de lo patrimonial, capaz de desnaturalizar su espacio para que en él emerjan las conflictivas diferencias y derechos de las colectividades a sus territorios, sus memorias y sus imágenes.”[24]Y aseveraba además en ese mismo texto: “[…] para que la pluralidad de culturas del mundo sea políticamente tenida en cuenta es indispensable que la diversidad de sus identidades nos pueda ser contada, narrada”.[25] Evidentemente, Rumié sabe de esto. De ahí que se detenga a escuchar las voces de cien personas decididas a compartir segmentos de sus historias de vida ante el sencillo estímulo que supone la pregunta sobre el gusto personal por algún alimento. No obstante, reacia a traducir literalmente estos relatos al lenguaje visual, parece tomar en cuenta lo sentenciado por el fotógrafo francés Robert Doisneau cuando expresara que “Describir es destruir, sugerir es crear”[26]. Opta así por condensar ese anecdotario en imágenes-síntesis que se constituyen como retratos, para realzar la dignidad de sus portadores desde las posibilidades de un género de tan larga data en la historia del arte, siempre avenible con sus preferencias estéticas y su particular sensibilidad. Es de notar que la mirada altiva de casi todos sus fotografiados se centra en el espectador y lo interpela con una actitud ajena a todo atisbo de inseguridad, baja autoestima o victimización, pero tampoco desafiante o provocadora. Y es esa mirada desprovista de todo prejuicio, resentimiento o soberbia, la que connota la certidumbre de una grandeza afincada en la condición cultural propia.

Darío Moreu: Director de teatro

Wilfran Barrios: Coreógrafo, director y fundador de la compañía de danza Atabaques.

José Caraballo: Vendedor de frutas y verduras

Alex Quessep: Chef investigador del Caribe

Julio César Márquez: Poeta y activista

Constantino Araújo: Estudiante y amante del fútbol y la danza

María Rosa Barrios: Presentadora y bailarina

Libro que será presentado próximamente sobre la artista Ruby Rumié

_______________________________

25. Ibídem, p. 151

26. Las cien mejores frases de fotógrafos. https://culturafotográfica.es

Ibis Hernández Abascal

Curadora y crítico de arte independiente

- Jorge Blasco. Introducción. En Archivar. Ayuntamiento de Barcelona, Instituto de Cultura, La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona, 2017, p. 9. ↑

- Suely Rolnik. “Furor de archivo”. En Errata #. Revista de Arte Visuales. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría del Cultura, Recreación y Deporte, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá, 2010, p. 38. ↑

- Efraín Sánchez. Introducción. Dibujar la nación. La Comisión Corográfica en la Colombia del siglo xix (Nancy Appelbaum, 2017). Universidad de los Andes / Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2017. https://doi.org/10.15446/achsc.val final, 47n1.83213 ↑

- Carlos Felipe Suárez. “La Comisión sin régimen. Reflexión en torno al papel de las láminasdel Álbum de la Comisión Corográfica en la construcción del imaginario nacional colombiano”. En Ensayos. Historia y teoría del arte, Universidad Nacional de Colombia, Vol. XXIV (38), enero-junio 2020, p. 18 ↑

- Ibidem, p. 19. ↑

- La muerte del ingeniero Codazzi de camino hacia los territorios de Bolívar y el Magdalena en febrero de 1959, unida a las complejas circunstancias históricas que marcaron los primeros años de la década siguiente, truncó el avance de la novena expedición hacia estas zonas, que no contaron con la correspondiente representación visual dentro del conjunto de láminas de la Comisión. ↑

- El historiador y crítico Ricardo Rivadeneira Velázquez reconoce que en las láminas de la Comisión “[…] el observador puede ver reflejadas las costumbres e indumentaria de las diferentes regiones, además de la fisonomía de muchos de los personajes que nos hablan de la sociogenética que construyó con esfuerzo la nación colombiana. En este sentido -plantea- las láminas son un autorretrato colectivo y perenne de los colombianos”. Esta última afirmación sobre la trascendencia del conjunto de láminas ha generado inquietud en el pensamiento de Rumié, quien, sin restarle importancia o demeritar su valor, lo identifica como un imaginario inacabado de nación, dada la ausencia del componente caribeño como parte de este. Ricardo Rivadeneira. Comisión corográfica, Biblioteca Nacional de Colombia. https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/grafica/publicacion/comision-corografica ↑

- En 1966 Julia Kristeva acuñó el término “intertextualidad”, en torno al cual se generó un cuerpo teórico desarrollado fundamentalmente por académicos europeos. Proveniente de los estudios literarios, el término ha trascendido a otros campos de la cultura artística, entre ellos, las artes visuales. Puede entenderse en su sentido más elemental y estrecho, como la forma de construir un texto haciendo uso consciente de otros textos. La académica alemana Renate Lachmann se refiere a la “intertextualidad intencional” como una forma de intertextualidad que organiza la superficie del texto (operatoria identificable en las obras de que componen Nosotros… 172 años después, aunque no se trate en este caso del texto literario sino del texto visual). Renate Lachmann. “Niveles del concepto de interetextualidad”, en: Intertextualialität I. La teoría de la intertextualidad en Alemania. Casa de las Américas/UNEAC, La Habana, 2004, p.17 ↑

- Ulrich Broich. “Formas de marcación de la intertextualidad”. En Intertextualialität I. La teoría de la intertextualidad en Alemania. Casa de las Américas/UNEAC, La Habana, 2004, pp. 85-105. ↑

- Yolanda Wood. Islas del Caribe: naturaleza-arte-sociedad. Editorial UH, La Habana, 2011, p.64. ↑

- Antes de proseguir es justo mencionar, no obstante, el rechazo que en particular mantuvieron varios intelectuales criollos involucrados en la llamada “querelle de l’Amerique” a las tesis de George Louis Leclerc Conde de Buffon y de Corneille De Pauw sobre “la naturaleza inferior del Nuevo Mundo. Se reconoce, sin embargo, que esta querella no generó un “corpus orgánico de doctrinas o informaciones” que diera al traste con tal ideario, como lo refrenda el investigador Antonello Gerbi, autor de La disputa del Nuevo Mundo – Historia de una polémica 1750 – 1900. Citado por Alfonso Múnera. “El ilustrado Francisco José de Caldas y la creación de una imagen de nación. En Cuadernos de Literatura”, Pontificia Javeriana, Vol 4 (7-8), enero-diciembre de 1998, p.37 ↑

- Francisco José de Caldas (Popayán, Nueva Granada, 1768 – 1816). Se reconoce a Caldas como uno de los más prominentes criollos ilustrados del siglo XIX y como “el sabio nacional” de Colombia, con amplios conocimientos sobre matemáticas, geografía, botánica, astronomía y otros campos del saber. Fue fundador y editor del prestigioso Semanario del Nuevo Reyno de Granada, publicación enfocada fundamentalmente hacia temas de corte científico. ↑

- Alfonso Múnera. Ibidem, p. 45-46. ↑

- Francisco José de Caldas, Del influjo del clima sobre los seres organizados, 1808, p.1. En Repositorio de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, http://babel.banrepcultural.org ↑

- Ibidem, p. 31. ↑

- ibidem, pp. 37-38. ↑

- Perito botánico y economista nacido en Santander, Nueva Granada, en 1762. Falleció en New York en 1811. Considerado como pionero en los estudios sobre economía política, en Colombia. ↑

- Pedro Fermín Vargas. Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas del Virreinato de Santafé de Bogotá y Memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada. Procultura, Bogotá,1986 ↑

- Francisco José de Caldas, “Del influjo del clima sobre los seres organizados”. En Semanario de la Nueva Granada, 1808, p.6. Consultado en Repositorio de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. http://babel.banrepcultural.org ↑

- Ibidem, p.4. ↑

- Rodrigo Alonso. “El juego de la paridad”. En Ruby Rumié [involucrada]. Nora NH Galería, Cartagena (Colombia), 2014, p. 134. ↑

- A la ideología del mestizaje se refiere Duno Gottberg en su libro Solventando las diferencias. La ideología del mestizaje en Cuba. Iberoamericana Vervuert, Madrid, 2003. ↑

- Abril Trigo, “De memorias, desmemorias y antimemorias”. En Taller de Letras. Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 49, 2011, Santiago de Chile, pp. 17 -28. Gale OneFile: Informe Académico, link.gale.com/apps/doc/A409549854/IFME?u=googlescholar&sid=googleScholar&xid=e828d5d5. ↑

- Jesús Martín-Barbero. “Dislocaciones del tiempo y nuevas topografías de la memoria”. En Heloisa Buarque de Hollanda y Beatriz Resende (compiladoras). Artelatina: cultura, globalizaçᾶo e identidades, Aeroplano, Rio de Janeiro, 2000, p. 161 ↑

- Ibídem, p. 151 ↑

- Las cien mejores frases de fotógrafos. https://culturafotográfica.es ↑