Algunos encuentros, por inesperados o sorprendentes, pueden ser evidencia de algún milagro; así quiero pensar el que tuve con el joven pintor Adrián Pellegrini, un ser viviente de esta palpitante y nunca bien ponderada urbe habanera. Tanto estrago –en el mejor sentido poético– ha hecho en mí su obra, parte de una encantada fauna, evocadora de la impasibilidad de la naturaleza, del mar del destino, de piedras en desafiante altivez, que mucho desprende cual emanación propia de su autor: un pintor de 28 años, muy sensible y tremendamente culto, poseedor de ese signo auspicioso de los creadores y pensadores más modernos.

La yuxtaposición de todos estos atributos podría dar como resultado una relación asimétrica de fuerzas y velocidades, pero es tan convincente la estructuración formal de lo realizado –lo que pinta–, que culmina en armonía imperecedera, aunque su autor no parezca proponérselo jamás. En la apropiación libre de un texto histórico, el poema sumerio “Epopeya de Gilgamesh”, Adrián muestra al espectador silencioso un exquisito entramado de alusiones, trazos perfectos y significados múltiples. Pero perfectamente legibles, con espectaculares resultados líricos en la forma y el uso sofisticado de la materia pictórica. Debo admitir que la observación de su obra, aunque breve en tiempo, ha causado en mí un leve contagio psíquico, que roza en lo hipnótico. Y es que se puede respirar el paso del tiempo –con sus espacios de ambiente pasado, tan remoto que luciría mineral– al disfrutar de las creaciones de este hombre excepcional, un cubano y latinoamericano audaz y poco pretencioso, con algo de esfinge y guerrero azteca en su rostro casi perfecto. En sus poderosos cuadros reside el más valiente y lúcido autoanálisis, como si se tratase de una película estática del pasado, en una exactitud que llega a la minuciosidad. Ellos nos transmiten un mensaje oculto, por momentos, casi audible.

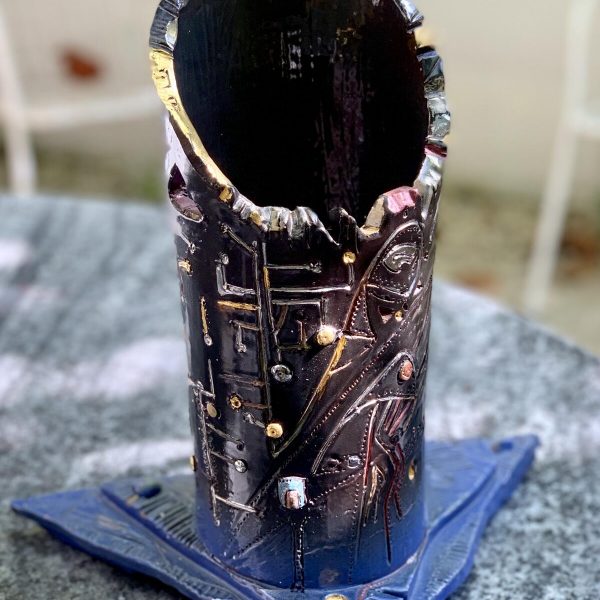

Me encanta sentir por todas partes, en su hermoso y ordenado taller, el aliento de México, sus sagradas geometrías y los olores y las antigüedades de una tierra que el pintor ama desde la adolescencia y conoce de años… o de vidas. Con una obra mural reducida en cantidad, pero maravillosa en su factura, Adrián ha experimentado con la sumatoria de materiales disímiles, incluyendo efectos luminosos y vitrales que son representaciones de los más profundos estados mentales. El contacto suyo con la creación no descansa en los límites, pues su trabajo incluye esculturas cerámicas, joyería de excelso acabado e imaginación, maquetas arquitectónicas de lujoso detalle. Todo sazonado con el mismo tratamiento poético y preciosismo del detalle, y el significado profundo que todo a su alrededor transmite.

Será muy interesante conocer el futuro de este hacedor milagroso, que auguro mítico. De esta, su pintura cósmica, futurista y ancestral a la vez, paridora de un capítulo nuevo en el arte de América y que tiene, desde el tiempo presente, sabor a leyenda.

Teresa del Conde. La Habana, septiembre, 2007.