Yenny Hernández Valdés

“La fotografía no es algo verdadero.

Es una ilusión de la realidad con la cual

creamos nuestro propio mundo…”.

Arnold Newman

La fotografía es un acto de expresión y, por ende, de manipulación. Es un proceso mediante el cual podemos deconstruir realidades, subvertir formas y proyectar micro-relatos continentes de un discurso mayor. En esas operatorias conceptuales y técnicas, inherentes de la manifestación en cuestión, quiero referirme a tres dimensiones a las que José Luis Brea hace alusión en su texto La era postmedia (2002), a saber: el tiempo compartido, el tiempo psicológico y el tiempo intersubjetivo. Esto me viene muy bien para exponer mis ideas –también son locuras mentales que llevan días por salir más allá de los límites de mi pensamiento– sobre el más reciente quehacer de Ricardo Miguel Hernández (La Habana, 1984): una producción fotográfica titulada Cuando el recuerdo se convierte en polvo (2018-2020).

Justamente este proyecto que, desde hace algunos años, lleva al artista a experimentar desde la fotografía, parte de la finitud materializada del documento fotográfico del “otro” (sujeto al cual Ricardo Miguel compra o con quien negocia el material de interés), sobre la variabilidad de “lo real”. Y que a su vez asume códigos como lo sublime, lo irracional y al mismo tiempo lo verídico construido, suscitando así quizás, las más diversas, extrañas y excéntricas lecturas semióticas.

Justamente este proyecto que, desde hace algunos años, lleva al artista a experimentar desde la fotografía, parte de la finitud materializada del documento fotográfico del “otro” (sujeto al cual Ricardo Miguel compra o con quien negocia el material de interés), sobre la variabilidad de “lo real”. Y que a su vez asume códigos como lo sublime, lo irracional y al mismo tiempo lo verídico construido, suscitando así quizás, las más diversas, extrañas y excéntricas lecturas semióticas.

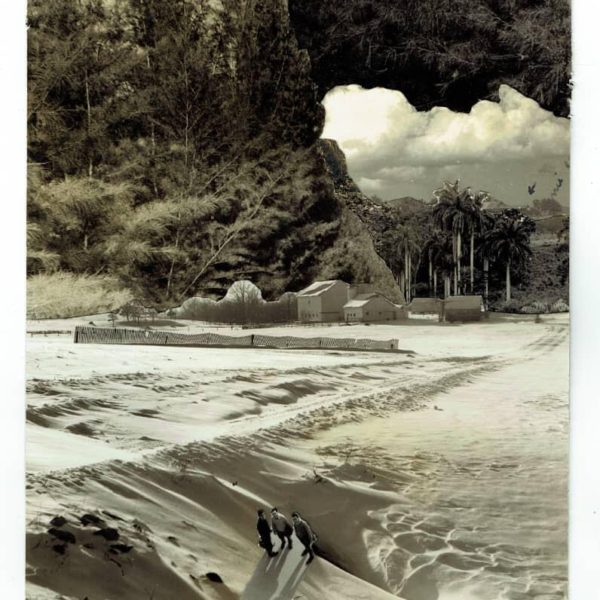

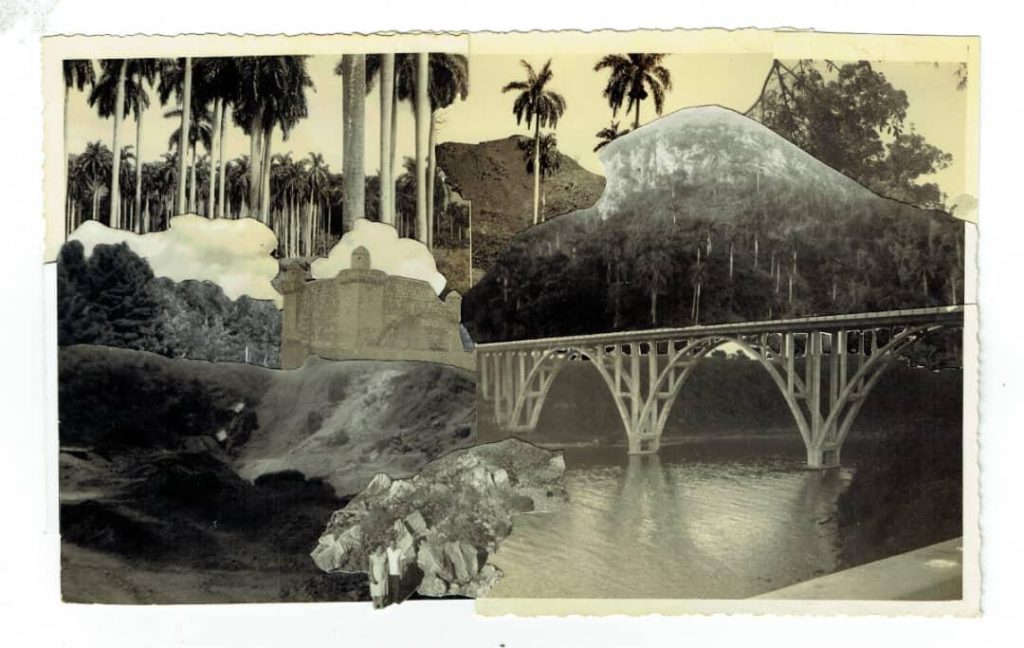

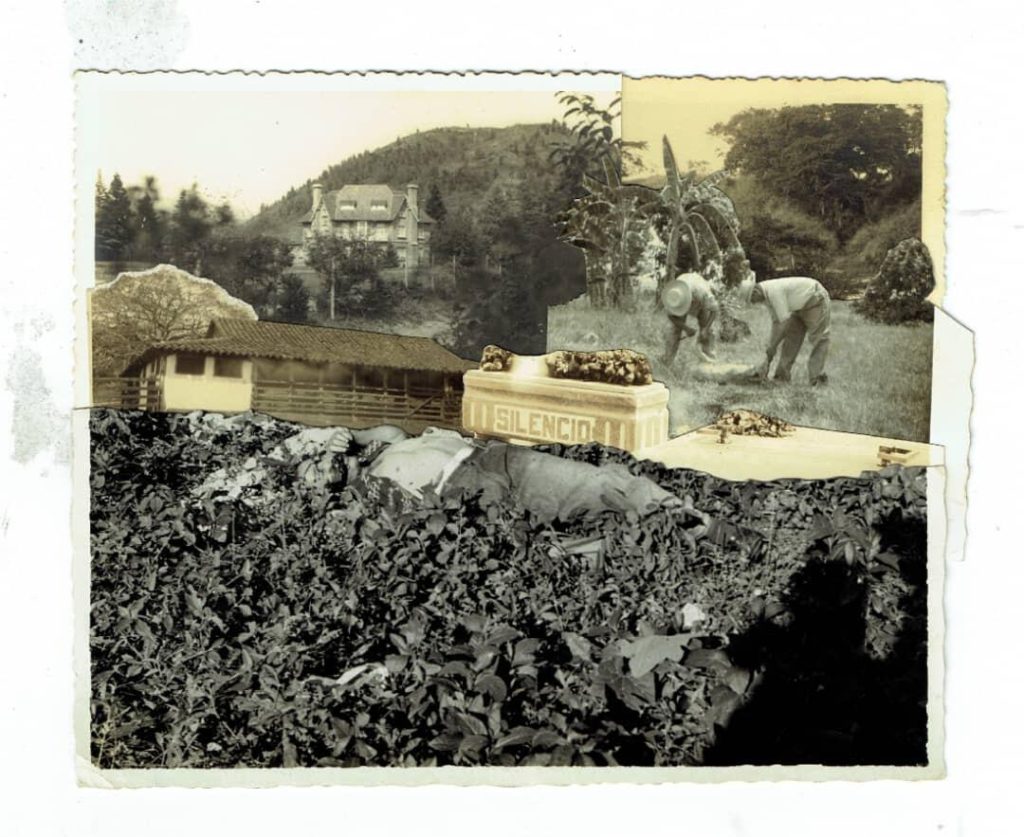

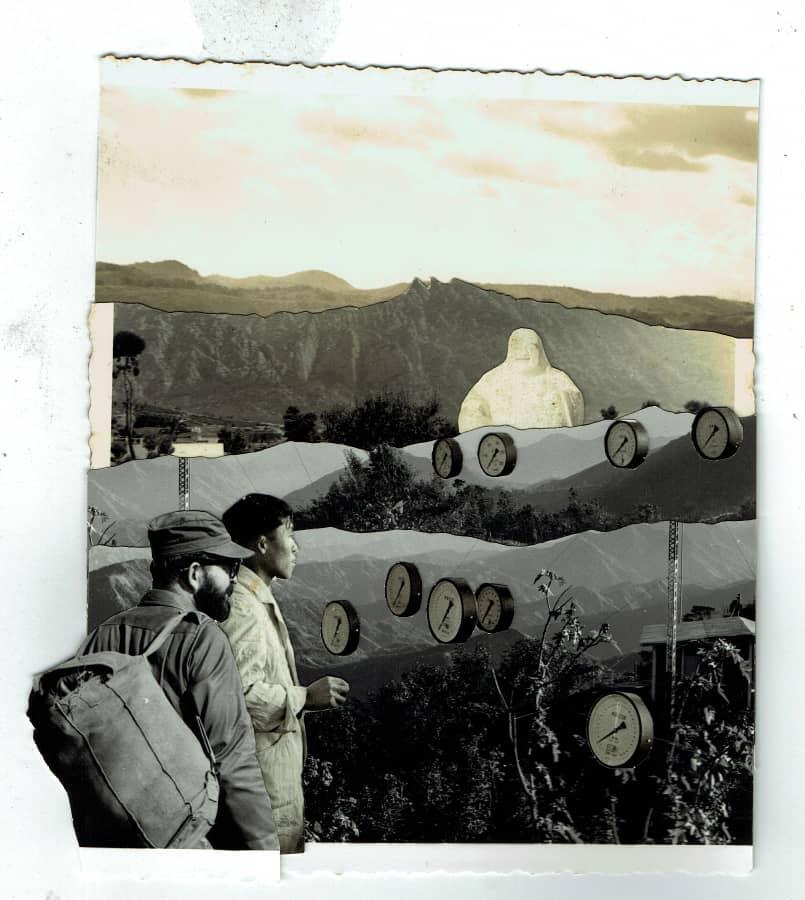

Cuando el recuerdo se convierte en polvo constituye una serie amplia en la carrera de su hacedor. Es un macro-collage de fotografías –o fotocollages– que han sido rasgadas, caladas, mutiladas, intervenidas a toda conciencia por el artista. Ricardo Miguel acumula fotografías antiguas, datadas entre los años 20 y 80 del siglo pasado; las clasifica cual archivos coleccionables: por temas, dimensiones, formatos y posibilidades de representación. En este proceso hasta la más mínima mancha o rotura, producto del paso del tiempo o por la acción humana, tiene interés para el artista.

En estas obras en las que la narratividad se mueve como pez en el agua, de un medio a otro –de la fotografía al collage– y aun así ninguno pierde su esencia sino –por el contrario– que adquieren un valor con el trabajo técnico y la proyección conceptual, coexisten las tres dimensiones temporales a las que ya hice referencia, como contenedores de un momento efímero, de una memoria trascendente y de una nueva realidad fundada. Es en esta última dimensión donde me propongo colocar la mayor valía de dicha serie de Ricardo Miguel; en tanto “la realidad” que nos ofrece, ha sido manipulada y es dependiente de la objetividad del nuevo receptor, de su sensibilidad y su capacidad para dejarse llevar por esta otra representación que él propone en cada nueva construcción estética.

En estas obras en las que la narratividad se mueve como pez en el agua, de un medio a otro –de la fotografía al collage– y aun así ninguno pierde su esencia sino –por el contrario– que adquieren un valor con el trabajo técnico y la proyección conceptual, coexisten las tres dimensiones temporales a las que ya hice referencia, como contenedores de un momento efímero, de una memoria trascendente y de una nueva realidad fundada. Es en esta última dimensión donde me propongo colocar la mayor valía de dicha serie de Ricardo Miguel; en tanto “la realidad” que nos ofrece, ha sido manipulada y es dependiente de la objetividad del nuevo receptor, de su sensibilidad y su capacidad para dejarse llevar por esta otra representación que él propone en cada nueva construcción estética.

El tiempo compartido o de cuando la realidad congelada comienza a derretirse

El documento que rastrea y selecciona Ricardo Miguel Hernández para una posterior factura artística presenta un tiempo compartido. Este constituye un material en el que se condensa la memoria de un sujeto anónimo y, luego, evoluciona hacia otra dimensión significante, toda vez que el artista la asume como material de trabajo. En la disyuntiva que se tensa entre la aleatoriedad de un documento fotográfico determinado, como punto de partida para una nueva narración estética, y la sumatoria de diferentes historias –también azarosas, durante el trabajo procesual– preconcebidas por el artista, me permito colocar esta serie suya.

Los discursos estéticos e ideológicos, familiares o religiosos que habitan en esos vestigios fotográficos, han sido desmembrados; también, las costumbres, las convenciones y los sistemas de pensamiento de esos sujetos del siglo pasado. Es en ese ínterin voluntarioso de mutilación e incorporación que se desemboca en una estrategia procesual, que le vale al artista moverse por la experimentación de un registro documental de nuevo cariz, en el cual pretende “refrescar” la trayectoria estética del material fotográfico original, mediante una semiótica discursiva diferente y polisémica ante los ojos del sujeto contemporáneo. Así, la imagen congelada comienza a derretirse y deriva hacia una transformación de su estado.

Los discursos estéticos e ideológicos, familiares o religiosos que habitan en esos vestigios fotográficos, han sido desmembrados; también, las costumbres, las convenciones y los sistemas de pensamiento de esos sujetos del siglo pasado. Es en ese ínterin voluntarioso de mutilación e incorporación que se desemboca en una estrategia procesual, que le vale al artista moverse por la experimentación de un registro documental de nuevo cariz, en el cual pretende “refrescar” la trayectoria estética del material fotográfico original, mediante una semiótica discursiva diferente y polisémica ante los ojos del sujeto contemporáneo. Así, la imagen congelada comienza a derretirse y deriva hacia una transformación de su estado.

Tiempo compartido también porque hay, en cada intervención fotográfica, un fuerte matiz de experiencias personales, las cuales se funden –o confunden– con las colectividades rasgadas y pegadas que el artista mismo ha maniobrado. De este modo, Ricardo Miguel se permite andar y desandar por esas realidades múltiples: las que selecciona y las que opera. Es un rico y dinámico flujo de información que flamea al interior del sema artístico. Y que requiere de un análisis y una detención paciente para entonces develar el/los discurso(s) detrás de cada obra. Es así como podemos llegar a comprender o ser partícipes de otra de las dimensiones a las que Brea hacía referencia y de la que yo –desenfadadamente– me apropié: el tiempo psicológico, deconstruido ahora mediante los fotocollages de Ricardo Miguel Hernández.

El tiempo psicológico o de cuando la realidad es subvertida en forma y contenido

Gilles Deleuze consideraba que las nociones estables de tiempo y espacio constituían formas asumidas e impuestas por el sujeto mismo: un sistema de relaciones engranadas que comprende espacios, tiempos y experiencias particulares. Siendo así, las obras que componen la serie Cuando el recuerdo se convierte en polvo aciertan un tiempo psicológico, que es asumido y cimentado por el artista a partir de su horizonte de desarrollo individual pero que, a la vez, es visualizado, (in)comprendido e identificado por otros. Por tanto, ostenta en todos los lectores –al unísono– universos cruzados y diferentes, o sea, sensaciones particulares como refería Deleuze.

La distancia metafísica entre la realidad de estos archivos fotográficos y la re-presentación y re-creación, a las que los somete Ricardo Miguel, está mediada por esa dimensión psicológica de identidad particular que le impregna el hacedor. Este compone cual suerte de puzzle y a partir del rasgado, la mancha e, incluso, del residuo de pegamiento: da vida así a un enjambre de memorias “otras” que luego, como resultado final, adquieren un plus narrativo y estético a medida que el receptor se enfrenta a ellas y se inmiscuye en la deconstrucción visual y discursiva de obras ya resemantizadas.

La distancia metafísica entre la realidad de estos archivos fotográficos y la re-presentación y re-creación, a las que los somete Ricardo Miguel, está mediada por esa dimensión psicológica de identidad particular que le impregna el hacedor. Este compone cual suerte de puzzle y a partir del rasgado, la mancha e, incluso, del residuo de pegamiento: da vida así a un enjambre de memorias “otras” que luego, como resultado final, adquieren un plus narrativo y estético a medida que el receptor se enfrenta a ellas y se inmiscuye en la deconstrucción visual y discursiva de obras ya resemantizadas.

En estos ensamblajes fotográficos no hay nada gratuito. Baste dejarse llevar por cada uno de los fragmentos que componen la macro-historia. Cada recorte o añadidura constituye un micro-documento, una significación determinada que al ser maridado con otra parte de un archivo diferente, deviene en enunciado estético y totalmente nuevo, cargado de lecturas y derivaciones conceptuales tan diversas, como diversas vienen a ser también los posibles empalmes que el artista se proponga lograr durante el proceso de trabajo. Y es que estos fotocollages, en su performática fabricación técnica y conceptual, devienen en metáfora polisémica de una ontología que parte de lo personal para abarcar la colectividad de la memoria social.

Entonces, en estas fotografías resultantes, puede advertirse la subversión de una realidad que ha derivado en huella y archivo, en desmemoria –como comentó en una ocasión el artista– de un momento que ha transitado a una nueva forma y contenido. Aquí, la responsabilidad del artista, en tanto salvador de realidades empolvadas y promotor de nuevas dimensiones imagen-tiempo –parafraseando a Deleuze–, se torna interpelada. Ya no solo crea para sí mismo al colonizar una imagen determinada, sino que genera su arte a partir de una pasión personal, psicológica, tal vez hasta atormentadora (universo de creaciones estéticas internas), con la intensión y provocación de lanzarlas a la sociedad, al escrutinio del otro, a la mirada crítica de la comunidad (universo de lecturas semióticas exteriores).

Entonces, en estas fotografías resultantes, puede advertirse la subversión de una realidad que ha derivado en huella y archivo, en desmemoria –como comentó en una ocasión el artista– de un momento que ha transitado a una nueva forma y contenido. Aquí, la responsabilidad del artista, en tanto salvador de realidades empolvadas y promotor de nuevas dimensiones imagen-tiempo –parafraseando a Deleuze–, se torna interpelada. Ya no solo crea para sí mismo al colonizar una imagen determinada, sino que genera su arte a partir de una pasión personal, psicológica, tal vez hasta atormentadora (universo de creaciones estéticas internas), con la intensión y provocación de lanzarlas a la sociedad, al escrutinio del otro, a la mirada crítica de la comunidad (universo de lecturas semióticas exteriores).

El tiempo intersubjetivo o de cuando hurgar es sinónimo de crear

Ricardo Miguel es un artista con dotes detectivescas. Es un investigador y sociólogo, un hurgador y, por qué no, hasta un entrometido –en el mejor y más simpático significado del término–, que sondea hasta encontrar lo que necesita para su creación. Es un explorador en busca del testimonio empolvado de fotografías antiguas, no ya para rescatar el dato fidedigno de la representación, sino para otorgarle un nuevo matiz simbólico y sensible. Es así como yo lo veo: se apropia de ese testimonio encontrado, lo archiva, lo clasifica, lo asocia y lo transmuta en metáfora artística, en un acto de expresión totalmente manipulado. Se involucra en esa realidad que construye y deconstruye a partir de retazos y pegamentos. Aboceta la nueva dimensión estética que quiere conseguir –esa que yo refiero aquí como tiempo intersubjetivo– y compone estructuras: a veces coherentes, otras veces surreales e incluso, por momentos, satíricas con cierto aire de comicidad, que nos remiten a contextos o momentos de la vida social. Ricardo lo hace con una sutileza exquisita, para no imponer, no desagradar o herir; con una minuciosa y creativa imaginación, que dominan fáctica y narrativamente estas obras.

Los escenarios re-creados se sustentan en temas complejos –quizás perturbadores para algunos y refrescantes para otros– y en su mayoría de la historia cubana. Y que, reactivados a partir de las recomposiciones, matizan o subrayan determinadas coyunturas nacionales. Para el artista, el significado primigenio del documento original pasa a un plano secundario porque, durante su acción creativa, dota a esos archivos rescatados de una esencia nueva, con múltiples lecturas. En ellos cada uno de los espectadores podrá encontrar, quizás, una conexión pragmática o sensible con su realidad.

Vistas amplias de los campos de Cuba; lumínicos de los años 50, que tanta vida dieron a las calles habaneras; jóvenes lanzándose al mar desde el muro del malecón; la zafra azucarera; los retratos de mujeres y hombres pudientes y, otros, en sus jornadas de trabajo; autos de época como los almendrones; personajes icónicos o el pueblo en su masividad; la mujer en escenarios contrastantes y reveladores; el sombrero de guano, las botas, el uniforme militar y demás atuendos típicos de la geografía cubana: son estas algunas de las micro-historias que se reúnen en los fotocollages de Ricardo Miguel. Desde el propio lenguaje de la fotografía, como recurso para la expresión y re-creación de un deseo sensible interno, se remite a plataformas heterogéneas, vistas a través del filtro intersubjetivo del artista como autócrata que escoge a su antojo fragmentos ya desechables de realidades casi olvidadas. Así, nos incita a percibir que la realidad es elástica, que se re-construye más allá de los límites literales. No son estas obras una propuesta final del relato original, sino un testamento resucitado, rejuvenecido técnica y discursivamente como recipiente de significados y sensaciones de una sociedad –sobre todo la cubana– que se regodea en la nostalgia, en paradigmas narratológicos sociales ya desgastados, en la entelequia de un presente incierto y un futuro borroso. Ricardo Miguel lo logra, en mi opinión, de manera fina y jugosa, cual artista que sabe lo que quiere y así lo consigue. Es un creador singular que sobresale con sus fotocollages dentro de la tradición artística de esta técnica en el país. Su operatoria ha adquirido calidad estética en el tiempo que ha dedicado a este quehacer. Ha asumido y hecho suya la técnica del collage a través de la fotografía, donde la obra resultante que hoy disfrutamos deviene el ítem último de un proceso arduo, a veces extenso en horas; de búsqueda, selección y creatividad.

Vistas amplias de los campos de Cuba; lumínicos de los años 50, que tanta vida dieron a las calles habaneras; jóvenes lanzándose al mar desde el muro del malecón; la zafra azucarera; los retratos de mujeres y hombres pudientes y, otros, en sus jornadas de trabajo; autos de época como los almendrones; personajes icónicos o el pueblo en su masividad; la mujer en escenarios contrastantes y reveladores; el sombrero de guano, las botas, el uniforme militar y demás atuendos típicos de la geografía cubana: son estas algunas de las micro-historias que se reúnen en los fotocollages de Ricardo Miguel. Desde el propio lenguaje de la fotografía, como recurso para la expresión y re-creación de un deseo sensible interno, se remite a plataformas heterogéneas, vistas a través del filtro intersubjetivo del artista como autócrata que escoge a su antojo fragmentos ya desechables de realidades casi olvidadas. Así, nos incita a percibir que la realidad es elástica, que se re-construye más allá de los límites literales. No son estas obras una propuesta final del relato original, sino un testamento resucitado, rejuvenecido técnica y discursivamente como recipiente de significados y sensaciones de una sociedad –sobre todo la cubana– que se regodea en la nostalgia, en paradigmas narratológicos sociales ya desgastados, en la entelequia de un presente incierto y un futuro borroso. Ricardo Miguel lo logra, en mi opinión, de manera fina y jugosa, cual artista que sabe lo que quiere y así lo consigue. Es un creador singular que sobresale con sus fotocollages dentro de la tradición artística de esta técnica en el país. Su operatoria ha adquirido calidad estética en el tiempo que ha dedicado a este quehacer. Ha asumido y hecho suya la técnica del collage a través de la fotografía, donde la obra resultante que hoy disfrutamos deviene el ítem último de un proceso arduo, a veces extenso en horas; de búsqueda, selección y creatividad.

Cuando el recuerdo se convierte en polvo (2018-2020) constituye la sustantivación analítica entre lo empírico, lo psicológico y lo crítico. Resulta una reflexión sobre la retórica realidad del fragmento, la melancolía y lo social. Estas piezas son pretextos a conciencia y en altoparlante de un archivo de experiencia colectiva; piezas asociadas y provocadoras de la cuestión hoy sobre diversos terrenos de actuación.

Cuando el recuerdo se convierte en polvo (2018-2020) constituye la sustantivación analítica entre lo empírico, lo psicológico y lo crítico. Resulta una reflexión sobre la retórica realidad del fragmento, la melancolía y lo social. Estas piezas son pretextos a conciencia y en altoparlante de un archivo de experiencia colectiva; piezas asociadas y provocadoras de la cuestión hoy sobre diversos terrenos de actuación.

El trabajo de Ricardo Miguel Hernández transita por el camino del in crescendo y el reto personal; por una difusa línea entre el medio técnico y el fin artístico. Ellos me han permitido andar por esas dimensiones del tiempo compartido, el tiempo psicológico y el intersubjetivo de José Luis Brea, como análisis heterotópicos de realidades yuxtapuestas, explícitamente re-creadas en sus fotocollages, en los que no se disimulan las costuras de los ensamblajes, las heridas o hendiduras del papel, ni los posibles intersticios de una lectura picante. Al contrario, el artista obtiene como resultado la restauración efectiva de un espacio-tiempo de realidad(es) otra(s), en tanto complexión estructural de la nueva re-presentación que le permite apoyar visualmente el contenido antes esbozado y compuesto por pedazos rasgados de fotografías.

Ricardo Miguel intenta quitar el polvo de esos recuerdos que encuentra a su paso. Hacernos conscientes de que nuestras historias personales pueden ser re-construidas y formar parte de una macro-historia colectiva. El hurgador no se detiene de explorar en el testimonio-vestigio del documento fotográfico, para así revivir y enriquecer esa memoria individual/colectiva, para reformular las micro-memorias, y para ofrecernos la posibilidad de no olvidar quiénes son/somos desde el debate artístico de la contemporaneidad.

Ricardo Miguel intenta quitar el polvo de esos recuerdos que encuentra a su paso. Hacernos conscientes de que nuestras historias personales pueden ser re-construidas y formar parte de una macro-historia colectiva. El hurgador no se detiene de explorar en el testimonio-vestigio del documento fotográfico, para así revivir y enriquecer esa memoria individual/colectiva, para reformular las micro-memorias, y para ofrecernos la posibilidad de no olvidar quiénes son/somos desde el debate artístico de la contemporaneidad.