Desde el muro del Malecón un Hombre mira al mar. Tras la extensión azul, cada vez más oscura, misteriosa, retadora, está el mundo. Un mundo que ese hombre puede conocer, recorrer, disfrutar, aprehender pero al que jamás va a pertenecer.

El Hombre está mirando al mar en la más precisa de las fronteras desde la cual él, ese hombre específico, lo puede contemplar. Está justo en el fin de algo y a la vez en el principio de muchas cosas. Es un límite tan radical y a la vez tan sencillo de descubrir en su dramática diversidad que solo resulta necesario un giro físico de ciento ochenta grados para percibir uno y otro estado. Porque si el Hombre que mira el mar cumple el trámite de recorrer con su cuerpo, su mirada, su conciencia esos ciento ochenta grados físicos, estará entrando en un universo que conoce (no en su totalidad, a veces lleno de dudas), pero que es capaz de recorrer (si tiene fuerzas para ello), incluso de disfrutar con mayor o menor plenitud y profundidad. Un mundo al cual, inevitablemente, ese Hombre pertenece y, si sabe hacerlo, pertenece de manera visceral: porque ese es su lugar y, por lejos que se desplace en otros sentidos posibles, siempre lo será, siempre le pertenecerá. El mar, no, el mar es esquivo, es el misterio de lo otro, de ese mundo que es tan ancho y ajeno.

Ese Hombre específico es Reynerio Tamayo.

Apropiarse de un espacio, a la vez físico e imaginario, entraña un acto que se puede hacer desde la inconsciencia, desde la costumbre, desde la fatalidad de la imposibilidad de opciones, o se puede realizar desde una voluntad cultivada con esmero y persistencia. La apropiación, además, si solo es material, puede desvanecerse, como ese mismo hombre que, alguna vez, como todos los de su especie, será arrastrado por los ríos de la vida hacia el mar misterioso, que es el morir, como hace mucho sabemos. Pero si la adquisición constituye una apropiación espiritual, imaginaria, simbólica, pues entonces ese espacio cae en el foso más profundo de la permanencia, una caverna de la cual resulta casi imposible escapar o del cual no nos proponemos ni siquiera el intento de salir, pues sabemos que todas las huidas son traumáticas y, además, nunca totales.

Apropiarse de un espacio, a la vez físico e imaginario, entraña un acto que se puede hacer desde la inconsciencia, desde la costumbre, desde la fatalidad de la imposibilidad de opciones, o se puede realizar desde una voluntad cultivada con esmero y persistencia. La apropiación, además, si solo es material, puede desvanecerse, como ese mismo hombre que, alguna vez, como todos los de su especie, será arrastrado por los ríos de la vida hacia el mar misterioso, que es el morir, como hace mucho sabemos. Pero si la adquisición constituye una apropiación espiritual, imaginaria, simbólica, pues entonces ese espacio cae en el foso más profundo de la permanencia, una caverna de la cual resulta casi imposible escapar o del cual no nos proponemos ni siquiera el intento de salir, pues sabemos que todas las huidas son traumáticas y, además, nunca totales.

Y Reynerio Tamayo hizo su elección.

Una nacionalidad, una identidad se poseen por cuestiones geográficas, jurídicas, ancestrales: son una bendición o una maldición, por lo general inapelables aunque casi nunca absolutas (ni en lo benéfico ni en lo perverso). En cambio, un espacio urbano, una ciudad, un lugar se ganan, más que por nacimiento, por convivencia, por permanencia, pero sobre todo gracias al tenaz ejercicio de la pertenencia y a la voluntad consciente de la interrogación y la integración. Una ciudad se ama o se odia, se le abraza o se le repele, se encuentra una vez o no se encuentra nunca.

Una nacionalidad, una identidad se poseen por cuestiones geográficas, jurídicas, ancestrales: son una bendición o una maldición, por lo general inapelables aunque casi nunca absolutas (ni en lo benéfico ni en lo perverso). En cambio, un espacio urbano, una ciudad, un lugar se ganan, más que por nacimiento, por convivencia, por permanencia, pero sobre todo gracias al tenaz ejercicio de la pertenencia y a la voluntad consciente de la interrogación y la integración. Una ciudad se ama o se odia, se le abraza o se le repele, se encuentra una vez o no se encuentra nunca.

Y Reynerio Tamayo hizo su hallazgo.

Un novelista, como es mi caso, más que a un país pertenece a una ciudad, y la ciudad le pertenece al novelista cuando este aprende sus códigos de señales más íntimos y habla con su lengua, ese idioma que constituye el único instrumento con que debe pelear el hombre que escribe para reflejar el mundo en que vive y entregárselo a otros.

Un artista de la imagen tiene a su disposición todo el mundo, ancho, que para él, artísticamente, no es ajeno. Además, tiene a su alrededor un país, una cultura, una tradición con sus luces y colores, de los que se adueña y utiliza a conveniencia. Pero solo si se empeña tendrá en su corazón también una ciudad que lo nutre de imágenes, señales, sueños, ansiedades, representaciones que manejará con las herramientas que desee, con la sensibilidad que le dicte su tiempo, pero con la obsesión de la pertenencia.

Reynerio Tamayo no nació en La Habana.

Pero su ciudad es La Habana. Su país es La Habana. Su mundo es La Habana. ¿Qué importa que Alejo Carpentier haya nacido en Lausana, que Guillermo Cabrera Infante haya nacido en Gibara, que Lino Novás Calvo lo haya hecho en una aldea de Galicia? ¿Existiría sin ellos la literatura de La Habana, el alma de la ciudad? ¿Y que, entre los artistas cubanos contemporáneos –solo diré dos nombres-, que Roberto Fabelo sea de Guáimaro o Arturo Montoto pinareño? Porque el Malecón es de Fabelo y las esquinas anodinas de La Habana son propiedad de Montoto pues, con sus miradas, nos redescubrieron lo que allí estaba, solo que en otro estado.

Pero su ciudad es La Habana. Su país es La Habana. Su mundo es La Habana. ¿Qué importa que Alejo Carpentier haya nacido en Lausana, que Guillermo Cabrera Infante haya nacido en Gibara, que Lino Novás Calvo lo haya hecho en una aldea de Galicia? ¿Existiría sin ellos la literatura de La Habana, el alma de la ciudad? ¿Y que, entre los artistas cubanos contemporáneos –solo diré dos nombres-, que Roberto Fabelo sea de Guáimaro o Arturo Montoto pinareño? Porque el Malecón es de Fabelo y las esquinas anodinas de La Habana son propiedad de Montoto pues, con sus miradas, nos redescubrieron lo que allí estaba, solo que en otro estado.

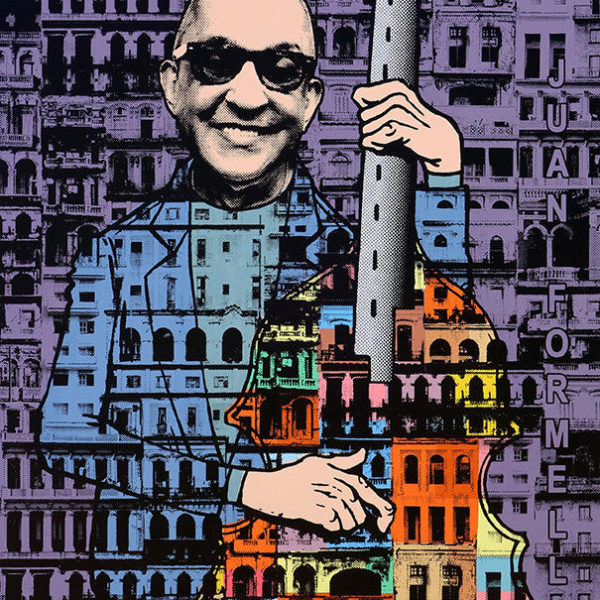

Y Reynerio Tamayo es el pintor del delirio habanero.

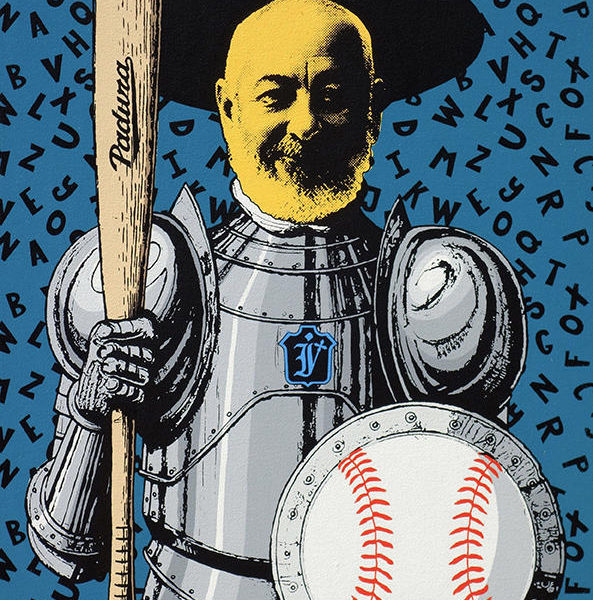

La pasión de Tamayo por La Habana es visceral y marca toda su obra. Diría que toda su vida. Tamayo puede pintar al mundo, pero siempre estará expresando su condición de habanero: la ciudad, el mar de la ciudad, los mitos de la ciudad, los personajes de la ciudad y que son ellos mismos la ciudad (desde un Apóstol a un pelotero, desde un loco a un proxeneta, de un hechicero de la armonía a un mago con las palabras, de un vampiro a un buscavida) atiborran su imaginación desbordada y cobran forma y vida en una obra que, con mirada universal, tiene una conciencia habanera.

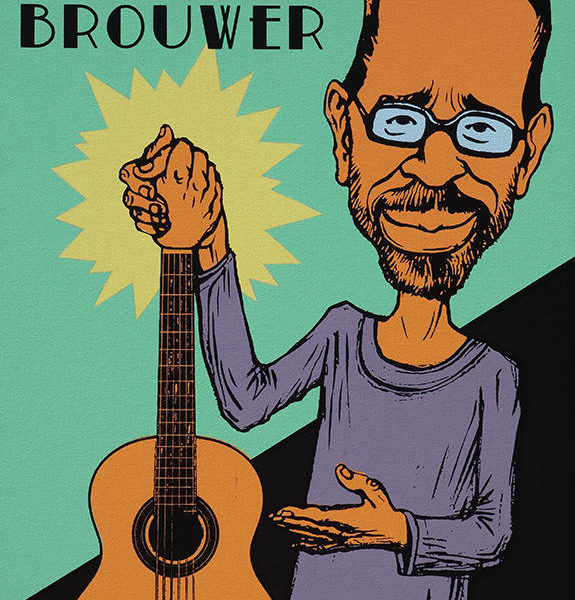

Para ello todos los lenguajes, todas las tendencias, todos los recursos, todos los estilos son útiles y utilizables. Su diapasón de estéticas no tiene límites y se mueve del más absoluto realismo al más enloquecido surrealismo, desde los juego cromáticos más atrevidos y exultantes a los tonos más sobrios, de los retablos más abigarrados y delirantes a una simple mancha negra sobre un fondo blanco pentagonal capaz de expresar el alma de Cuba, la respiración de La Habana.

Para ello todos los lenguajes, todas las tendencias, todos los recursos, todos los estilos son útiles y utilizables. Su diapasón de estéticas no tiene límites y se mueve del más absoluto realismo al más enloquecido surrealismo, desde los juego cromáticos más atrevidos y exultantes a los tonos más sobrios, de los retablos más abigarrados y delirantes a una simple mancha negra sobre un fondo blanco pentagonal capaz de expresar el alma de Cuba, la respiración de La Habana.

El camino recorrido ha sido largo. La búsqueda ha sido constante. La insatisfacción un impulso permanente. El resultado: un estilo. Y el premio, un espacio en el imaginario cubano y habanero contemporáneo que solo a Reynerio Tamayo le pertenece: y le pertenece porque él mismo pertenece. Tamayo es su obra, y su obra es el resultado de su persistencia, de su talento, de esa pertenencia que ha practicado como una religión, sabiendo que a sus espaldas está el mar y el mundo, pero que luego de dar del giro necesario de ciento ochenta grados alcanza la iluminación: ahí tiene a su disposición un mundo propio, íntimo, suyo. Y Tamayo lo ha plasmado en imágenes que nos lo revelan y nos lo hacen más cercano.

Porque Reynerio Tamayo es un artista.

Cada una de estas palabras que tratan de expresar lo intangible, sobran a la hora de definirlo como creador. Por los artistas solo habla de su obra. Las páginas que siguen, la sustancia de este libro, es una algarabía: ¡Tamayo no se calla! Ahora lo importante resulta escucharlo y, con él, viajar por el mundo en un submarino volador y recalar en esa ciudad que lo acogió como esa intimidad femenina protectora que es símbolo y realidad, y en cuyo seno profundo él colocó su semilla.

Cada una de estas palabras que tratan de expresar lo intangible, sobran a la hora de definirlo como creador. Por los artistas solo habla de su obra. Las páginas que siguen, la sustancia de este libro, es una algarabía: ¡Tamayo no se calla! Ahora lo importante resulta escucharlo y, con él, viajar por el mundo en un submarino volador y recalar en esa ciudad que lo acogió como esa intimidad femenina protectora que es símbolo y realidad, y en cuyo seno profundo él colocó su semilla.

En fin, Reynerio Tamayo pertenece a La Habana y La Habana le pertenece a Tamayo.

Leonardo Padura

Mantilla, abril de 2019.