por Laura Rodríguez Balbuzano

“Hogar, dulce hogar”, es quizás una de las frases más conocidas del dramaturgo y actor estadounidense Howard Payne y que muchas veces aflora una vez que hemos llegado a nuestra residencia. Puesta la bolsa sobre la mesa, nos vamos despojando de todas las presiones: ropa, adornos, zapatos, ambiente público. El hogar se transforma en una extensión de nosotros mismos, como una gran proyección donde se ve reflejado el ser individual en sus diferentes facetas. La casa es una analogía para describir la conciencia de quienes la habitan, así como una ciudad es expresión directa del pensamiento colectivo de sus pobladores.

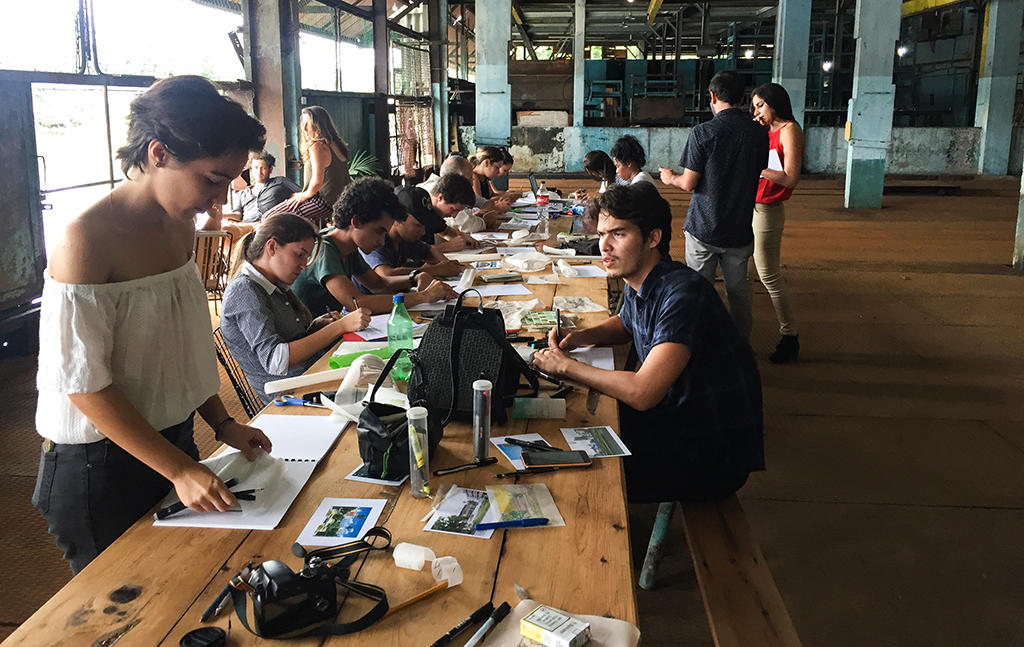

Pensar la ciudad, así como hacer de ella un hogar, es una preocupación del reconocido arquitecto mexicano Alberto Kalach, quien participara en la XIII Bienal de La Habana con el proyecto “Jardines Invisibles” y tuviera un encuentro con jóvenes estudiantes de diseño y arquitectura en el Estudio-Taller Chullima, dirigido por el artista cubano Wilfredo Prieto.

Kalach busca la integración entre arquitectura y naturaleza, y para ello, incluye el jardín como parte de las construcciones a modo de paredes, habitaciones y terrazas. Su multipremiada obra ha sido además nominada en 2018 al Pritzker: también llamado “Nobel de arquitectura”. Deudor de las enseñanzas del maestro Luis Barragán y de la escuela de Tapatía, el creador de la Biblioteca de Vasconcelos es respetado por su notable trayectoria y aportes al bienestar social.

¿Por qué escoge usted La Habana como centro de atención?

La Habana está situada en un lugar bellísimo… El mar, el enclave, la bahía, como todas las grandes ciudades que se establecen en un lugar bueno, porque si hubiese sido malo, pues no sobreviviría, ¿no? La Habana históricamente ha tenido una transformación, como todas las grandes ciudades pero que, de cierto modo, ha congelado su desarrollo. Y eso ha provocado un resultado casi único que abre muchas posibilidades.

Es una ciudad que puede aprender de los errores de otras, y que debe hacerlo. Muchas ciudades han crecido sin ser pensadas, por el impulso de la explosión demográfica y, en muchos casos, ha habido gran despilfarro de recursos. Debe pensarse muy bien qué es lo que se debe hacer para tener una gran ciudad. Por ejemplo, ha habido proyectos fallidos que en sus inicios buscaron privilegiar el transporte privado, como el automóvil sobre el transporte público. Para ello se construyeron autopistas interurbanas que ahora se están desmontando: por supuesto, esos son recursos que pudieron haberse ahorrado. Así sucedió con China: cuando ya no pudo evitarse, todo el mundo comenzó a comprar autos y pronto las ciudades quedaron congestionadas.

Es una ciudad que puede aprender de los errores de otras, y que debe hacerlo. Muchas ciudades han crecido sin ser pensadas, por el impulso de la explosión demográfica y, en muchos casos, ha habido gran despilfarro de recursos. Debe pensarse muy bien qué es lo que se debe hacer para tener una gran ciudad. Por ejemplo, ha habido proyectos fallidos que en sus inicios buscaron privilegiar el transporte privado, como el automóvil sobre el transporte público. Para ello se construyeron autopistas interurbanas que ahora se están desmontando: por supuesto, esos son recursos que pudieron haberse ahorrado. Así sucedió con China: cuando ya no pudo evitarse, todo el mundo comenzó a comprar autos y pronto las ciudades quedaron congestionadas.

Cierto, pero, ¿no es un poco difícil diseñar una ciudad sin saber cómo se comportará la economía y cómo eso transformará la sociedad dentro de diez años, por ejemplo?

No, no es tan difícil. Digamos que sí es posible hacer una pequeña aproximación. Deben hacerse estudios demográficos que determinen la tasa de crecimiento poblacional, y bueno, se planea un cierto número de viviendas al año, servicios públicos… Es como prever qué necesitarás, como cuando se prepara un almuerzo para varios invitados, y se busca lo preciso. La Habana tiene la oportunidad y también la responsabilidad de hacerlo bien, de planear su desarrollo, como por ejemplo, prestarle más atención a los espacios verdes o naturales.

¿Cómo llegó usted a interesarse por la inclusión de los espacios abiertos y jardines en el elemento arquitectónico?

Los jardines y espacios naturales siempre han sido parte de la arquitectura, es decir, se construye en un espacio físico inicialmente natural y, por tanto, las plantas y el ambiente deberían ser parte de esa arquitectura. Desde la antigüedad se consideraba a la vegetación como algo significativo. Cuando se mencionan “los jardines colgantes de Babilonia” se habla de un diseño intencional, que incluye los espacios naturales. Los jardines están dentro de las idealizaciones como el Paraíso, una perfección del paisaje de donde proviene el ser humano. Por supuesto, con la evolución de las sociedades se comenzó a dar importancia a la arquitectura donde los espacios naturales fueran incluidos, primero por necesidad, como la cría de animales y la siembra, y luego para el ocio.

En los últimos cien años, quizás por el crecimiento demográfico acelerado, se ha olvidado un poco el tema de la naturaleza y quizás es tiempo de pensar sobre cómo la arquitectura debe convivir con lo natural y cómo se deben aprovechar las plantas. Si se camina por una calle rodeada por árboles, como las que hay aquí en La Habana, y luego se transita por otra, sin ellos, probablemente la temperatura será unos cinco o seis grados mayor. Entonces, no solo la vegetación puede hacer la ciudad más bonita sino más confortable. El mundo moderno nos ha obligado a vivir en pequeños espacios pero digamos que, en compensación, debería darnos áreas públicas más generosas.

Lo que encontramos hoy en La Habana, para regresar a la ciudad, es que el espacio público se encuentra en un abandono considerable y hay algo incluso que va más allá de la falta de recursos: y es la poca o casi nula gestión sobre el recurso humano. Por ejemplo, me han dicho que hay cerca de 64 mil jardineros en La Habana, y que muchas veces no se les asignan labores en espacios públicos. Bien, podría haber una buena parte de ellos en viveros para hacer que crezcan los árboles. Entiendo que no hay un sembrado que provea la ciudad de árboles, sin embargo, debería haberlo. La ciudad debería tener sus viveros y tener un programa, una acción, es decir, estos son los árboles que crecen bien en las inmediaciones del malecón, que sobrevivan en un ambiente agreste, al fuerte viento de un huracán… como los de los jardines del Hotel Nacional. Si esos jardines se dan bien, del mismo modo podrían darse a todo lo largo del malecón. La ciudad debería prever esto y poner mucho más esfuerzo para el cuidado y la creación de espacios naturales.

Hay muchas formas de proteger la naturaleza en la ciudad como, por ejemplo, colocar el cableado del tendido eléctrico de forma subterránea, y así evitar su caída durante los ciclones. Digamos que hacer eso es muy costoso, aunque en un futuro a mediano plazo sería muy deseable, pero ahora no es posible. Bueno, pues se podrían sembrar árboles no tan altos, de tamaño medio, arbustos, cubre suelos. ¡Existen tantos que se dan de manera espontánea! Seguramente las autoridades o los trabajadores del Jardín Botánico Nacional con su conocimiento pueden ayudar.

Hay muchas formas de proteger la naturaleza en la ciudad como, por ejemplo, colocar el cableado del tendido eléctrico de forma subterránea, y así evitar su caída durante los ciclones. Digamos que hacer eso es muy costoso, aunque en un futuro a mediano plazo sería muy deseable, pero ahora no es posible. Bueno, pues se podrían sembrar árboles no tan altos, de tamaño medio, arbustos, cubre suelos. ¡Existen tantos que se dan de manera espontánea! Seguramente las autoridades o los trabajadores del Jardín Botánico Nacional con su conocimiento pueden ayudar.

Hace poco estuve en el habanero Jardín Botánico y conocí a un especialista que era casi un erudito: es necesario llevar esos conocimientos a la práctica, traerlos a la ciudad. Podríamos tener unas aceras bellísimas, llenas de flores, que no necesitan riego, que no necesitan mantenimiento o un mantenimiento mínimo. Lo que falta es acercar el conocimiento a esa necesidad. Cómo unir a quienes saben de plantas y a quienes puedan tener la visión y el talento de crear un proyecto de este tipo. Y ejecutarlo. Ahí entra otro tema que también me llama la atención de La Habana, y es que hay más basura que cinco años atrás: ¡eso es grave! No creo que solo sea por falta de recursos, porque ciertamente, en una ciudad así nos cuesta más trabajo tener disciplina para deshacernos de la basura. Eso tiene que ver con esto del espacio público, porque “si tiro basura en la calle, es porque no lo hago en mi casa”, es decir, asumo que la calle no es mía. La idea es cómo hacer que la gente entienda que la calle es suya, el parque es suyo y también el espacio público. Eso tampoco es algo tan difícil de cambiar.

Me decían que en Los Ángeles, California, se implementó una multa de mil dólares por tirar basura en el espacio público en los años 70 y acabaron con el tema de la basura.

Sucede que los malos hábitos, así como sus consecuencias, son causados por otros problemas que a veces no son tan evidentes. Es una reacción donde todo está conectado y solo vemos el resultado.

Sí, pero se puede usar esa reacción en cadena para lograr buenas cosas también. Hay pueblos muy pobres en Grecia, pueblos de pescadores con muy pocos recursos, pero si uno visita uno de ellos, encuentra que el pueblito está limpio. Las casas están bien pintadas, las macetas con geranios… Se supone que eso es lo que se conoce como civilización, ¿no?, como cultura. Es algo que, desde luego, se tiene que desarrollar en nuestros países. Sé todo esto bien y hablo con toda confianza, porque México se parece mucho a Cuba. Somos una sociedad un tanto infantil, inmadura, y tenemos comportamientos que son inaceptables en sociedades un poco más maduras.

¿Qué entiende por una sociedad madura?

Me refiero a madurez como el acto de entender las consecuencias de tus actos. Un niño es inmaduro porque come, no le gusta, y pues, lo tira. Así, también, puede haber un líder o un empresario que “quiera todos los juguetes para él”: es una inmadurez, ¿no? Acaparar es una inmadurez, porque no has sido capaz de entender que por más que acapares no te sirve de nada. Esas son lecciones que en Cuba están más o menos aprendidas y eso me gusta. Me sorprende una sociedad que dé importancia a la igualdad, eso está bien, pero dentro de esa igualdad habría que subir el nivel y vivir mejor: es el segundo paso. Después de una revolución social debemos abrir camino a una revolución de las ideas, y poder discutir y llevar a cabo las mejores ideas para la sociedad.

Me han contado que en la avenida del puerto han colocado unas palmas californianas muy tristes, mal pensadas. Para empezar, son californianas, teniendo aquí una riqueza de palmas de la Isla, tropicales, que se dan solas. Además, muy mal manejadas, montadas en unos dados de concreto a una distancia excesiva, que no sirven para nada excepto para ver que están débiles y mal plantadas. Me decía un chico que se mueren y las vuelven a sembrar. Y que ya lo han hecho… ¡cinco veces!

También hay un trabajo en el deportivo Martí, en El Vedado, y están construyendo una cerca alrededor, diría que con menos esfuerzo. En vez de esa cerca, por ejemplo, se podrían plantar árboles, arbustos y cubre suelos.

También hay un trabajo en el deportivo Martí, en El Vedado, y están construyendo una cerca alrededor, diría que con menos esfuerzo. En vez de esa cerca, por ejemplo, se podrían plantar árboles, arbustos y cubre suelos.

Señalar la atención que se le debe dar a los jardines y las arboledas del espacio público en la ciudad, así como sus ideas como arquitecto en busca del mejoramiento de nuestra capital, enarbola un proyecto extenso con un hermoso propósito.

Mi intención no es más que sembrar una semilla, que los chicos se interesen, que les inquiete… que se den cuenta de que son ellos mismos quienes tienen que hacer los cambios: y tomar las riendas. Se necesita una revolución de ideas y de crítica para cambiar los hábitos que puedan ser dañinos para cualquier sociedad.